Der Konsument ist tot, es leben die Konsumenten. Dieser Beitrag schlägt ein Modell der Unternehmens- und Markenkommunikation vor, welches die unterschiedlichen Typen und Interpretationsformen der Konsumenten anerkennt. Die klassischen Modelle der Markentechnik, der Markenpersönlichkeit und der Markensysteme werden zunächst kritisch geprüft und dann in einem neuen Modell der Bedeutungszuschreibung zusammengeführt, welches aus dem Pragmatismus heraus entwickelt wird. Dieser Beitrag und das Modell der Bedeutungszuschreibung sollen dazu beitragen, behavioristische und anthropologische Fehlschlüsse zu erkennen und in der Unternehmens- und Markenkommunikation zu vermeiden. Er schlägt zudem vor, die Interaktionsdynamik zwischen Korporationen und Konsumenten stärker zu beachten, um die Formen der Interpretation konstruierter Objekte besser zu verstehen.

Die Unternehmenskommunikation hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In den meisten internationalen Konzernen ist die enge Zusammenarbeit zwischen der Führung eines Unternehmens und der Kommunikationsarbeit seit längerer Zeit fest etabliert, und zwar sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene. Diese Erweiterung des Managements hat auch der Mittelstand vollzogen, zumindest in weiten Teilen und insbesondere bei den erfolgreichen, schnell wachsenden mittelständischen Unternehmen. Die integrierte Unternehmenskommunikation wird auch dort als eine wesentliche Aufgabe der Führung eines Unternehmens verstanden, die Investitionen in diesem Bereich direkt oder indirekt durch die Generierung materieller, insbesondere aber immaterieller Werte rechtfertigt (Zerfaß, 2014).

Eine Professionalisierung der Unternehmenskommunikation wurde nicht zuletzt in der vergangenen Dekade durch ein komplexer werdendes Instrumentarium an Maßnahmen und Medien der Kommunikation notwendig: Die rasant wachsenden Möglichkeiten der Online-Kommunikation und die Koordination des Zusammenspiels von Paid, Owned, Earned und Shared Media fordern spezialisierte Kompetenzen. Zudem forcieren viele Unternehmen die aufwändige Inszenierung ihrer Produkte und Dienstleistungen, von Aldi bis Nespresso, und die Qualitätsversprechen der Marken werden zunehmend relevant für die Konsumenten. Eine Vielzahl technischer, medialer und marktlicher Entwicklungen zusammenfassend kann man sagen, dass der Wandel vom Leistungs- und Preiskampf hin zum Aufmerksamkeits-, Kommunikations- und Reputationswettbewerb in den letzten Jahren auch steigende Investitionen, verbesserte Ausbildungen und neue Kompetenzen erzwang.

Die dadurch gewachsenen Erwartungen an die Auswirkungen der Kommunikationsarbeit auf den Unternehmenserfolg konnten aber nicht in allen Bereichen eingelöst werden. Der gläserne Konsument, der Streuverluste bei Medieninvestitionen minimiert, blieb (glücklicherweise) bislang ebenso eine Utopie wie das aggregierte Verständnis der Konsumbedürfnisse, die auch weiterhin heterogen und oftmals kontingent sind. Die Verfeinerungen der technischen und psychologischen Fertigkeiten in der Marktforschung finden ihre Grenzen an den kreativen Interpretationen der Rezipienten der Unternehmenskommunikation. Bei weitem nicht jede Konstruktion einer Marke, eines Produkts oder einer Dienstleistung durch ein Unternehmen wird zu einem Markterfolg, mag der monetäre Aufwand in die Konsumenten- und Marktforschung auch noch so hoch sein. Unternehmen, die vor wenigen Jahren noch weltweit erfolgreich, bekannt und beliebt waren, sind rasant untergegangen: Kodak, Nokia oder AOL. Andere Unternehmen konnten durch ihre Produkte und Dienstleistungen, aber auch durch die Kommunikationsstrategie hinter ihren Marken, in wenigen Jahren ebenso rasant aufsteigen: Apple, Amazon, Facebook.

Dieser Beitrag soll daher den Kommunikationsprozess zwischen Unternehmen und Konsumenten kritisch betrachten. Gegenstand dieser Betrachtung sind die tradierten Prozessmodelle, die in den letzten Jahren entwickelt wurden und in der Marketingliteratur Verwendung finden. Das Ziel dieses Beitrags ist eine terminologische und konzeptionelle Klärung des Kommunikationsprozesses und der Entwurf eines neuen Modells der Bedeutungszuschreibung auf der Grundlage des pragmatischen Inferentialismus, der Unternehmen als bedeutungsgenerierende Korporationen betrachtet. Im Fokus der Betrachtung steht dabei die Kommunikation der Marke als Nukleus der Unternehmenskommunikation, repräsentiert sie doch für die meisten Konsumenten das Unternehmen und seine Bedeutung.

Die Technik der Markenführung

In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstand die Unternehmenskommunikation aus der Notwendigkeit heraus, auf einen sich verändernden Markt zu reagieren. Die Industrialisierung führte zur Massenproduktion von Gütern mit schwankender Qualität und die Unternehmen verloren den direkten Kontakt zu ihren Kunden. Die Folge waren anonyme Waren und anonyme Kunden auf einem Massenmarkt (vgl. Burmann, Halaszovich, Schade, & Hemmann, 2015, S. 20). Die direkte Kommunikation zwischen Hersteller und Kunden war nicht mehr möglich, die Markierung von Waren diente lediglich dem Nachweis von Herkunft und Eigentum (vgl. Linxweiler, 2001, S. 49) und der Handel konnte sich nur durch Verfügbarkeit und Preisgestaltung seines Angebots hervorheben. Gleichzeitig stagnierte die Nachfrage in den Nachkriegsjahren, da die Menschen nur Waren kauften, die sie zum Leben brauchten; rationale Überlegungen über die Nützlichkeit einer Ware bestimmten das Kaufverhalten der Menschen.

Um das Kaufverhalten der Menschen zu verändern, entstand in dieser Zeit das Marketing als eigenständiger Arbeitsbereich im Unternehmen. Die Marke rückte erstmals in den Fokus der Aufmerksamkeit und in Deutschland beschrieb der Werbegrafiker Hans Domizlaff in 22 Thesen das Wesen einer Marke. Domizlaff betonte hierbei die Eigenständigkeit der Marke und das Vertrauen in ihre Qualität als Voraussetzungen für ein erfolgreiches Marketing. Seien diese Voraussetzungen erfüllt, werde die Marke für den Konsumenten zu einem individuellen Objekt: „Eine Marke hat ein Gesicht wie ein Mensch“ (Domizlaff, 1992, S. 97). Zur Beschreibung dieser Art von Marketing schlug Domizlaff vor, den „traditionellen Begriff der Reklame“ (a. a. O., S. 102) durch die Bezeichnung Markentechnik zu ersetzen. Die Marke verstand er als Träger einer Idee, die seitens des Unternehmens erschaffen und durch das Markenobjekt repräsentiert wird. Domizlaff formte mit seinen 22 Grundgesetzen der Markentechnik ein „instrumentell geprägtes Verständnis“ der Beziehung zwischen Unternehmen und Konsument, die einem „naturgesetzlichen Zusammenhang“ unterliegt (Burmann, Halaszovich, Schade, & Hemmann, 2015, S. 24). Die Anwendung dieser Grundgesetze sollte „quasi automatisch“ (ebd.) zum Wirkungserfolg der Markentechnik führen.

Dieser Wirkungserfolg lautete, dass die Konsumenten die konstruierten Eigenschaften und Ideen im Objekt erkennen, sich mit ihnen vertraut machen und eine Bindung zur Marke entwickeln: „Der Wert eines Markenartikels beruht auf dem Vertrautsein des Verbrauchers mit dem Gesicht des Markenartikels. Das Markengesicht ist ein Zusammenklang sämtlicher wesentlicher Besonderheiten und Eigenschaften des Markenartikels“ (Domizlaff, 1992, S. 106). Das Ziel dieser ingeniösen Markentechnik war „die Sicherung einer Monopolstellung in der Psyche der Verbraucher“ (a. a. O., S. 59), somit die Dominanz der Marke in den Köpfen der Konsumenten. Der Weg in ihre Köpfe wurde durch die psychotechnische Manipulation ihrer Triebreaktionen gebahnt, denn Konsumenten waren für Domizlaff in erster Line Objekte irrationaler Massensteuerung: „Die Menschen sind zu 99 Prozent keine Vernunftwesen, sondern denkunfähige Geschöpfe, die Naturtrieben unterworfen sind“ (a. a. O., S. 310; vgl. auch Bussemer, 2008, S. 137). Der Erfolg der Markentechnik war folglich vom Verständnis der Massenphänomene sowie der Gestaltung der hierfür notwendigen Stimuli abhängig und basierte auf der Verführungskraft der konstruierten Ideen.

Zeitgleich stellte sich Edward Bernays in den USA die gleiche Frage: Was kann ein Unternehmen tun, um seine Leistungsangebote erfolgreich zu kommunizieren? Zur Untersuchung dieser Frage bediente sich Bernays der Schriften seines Onkels Sigmund Freud. Für Freud bestand das Strukturmodell der Psyche eines Menschen aus einem handelnden Bewusstsein und einem wirkmächtigen Unbewusstsein; Letzteres beeinflusst in hohem Maße die Entscheidungen eines Menschen (Freud, 2009). Das Ich, das vernünftige und kritische Denken, werde einerseits vom Über-Ich, den sozialen und sozialisierten Normen, und andererseits vom Es, den Trieben, Bedürfnissen und Affekten, bei der Entwicklung von Handlungsmotiven beeinflusst. Seine psychoanalytischen Forschungen führten Freud zu der Erkenntnis, dass die Handlungen von Menschen zumeist unbewusst vom Es gelenkt werden, dass „das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus“ (Freud, 1917, S. 11) und dass vor allem das irrationale Es, das Tier im Menschen, seinen Willen lenkt – wenn es nicht von der Gesellschaft mit ihrer Kultur und ihren Verhaltenserwartungen gebändigt wird.

Edward Bernays betrachtete den Menschen ebenfalls als irrationales Wesen, insbesondere wenn dieses Wesen Mitglied einer größeren Gruppe ist. Der Einzelne in der Gruppe ist leicht manipulierbar, da „eine Gruppe nicht im eigentlichen Sinne des Wortes »denkt«. Anstelle von Gedanken stehen bei der Gruppe Impulse, Gewohnheiten und Gefühle“ (Bernays, 2007, S. 51). Bernays stützte sich bei dieser sozialpsychologischen Erklärung nicht nur auf die psychoanalytischen Studien seines Onkels, sondern, ebenso wie Hans Domizlaff, auf den französischen Militärarzt Gustave Le Bon. In seinem Klassiker über die Psychologie der Massen beschrieb Le Bon das Handeln von Menschen in einer modernen Großgesellschaft als grundsätzlich unbewusst, irrational und manipulierbar (vgl. Bon, 2009, S. 40). Auch glaubte Le Bon, dass Phänomene der Hysterie in einer Massengesellschaft zum Normalfall menschlichen Verhaltens würden (vgl. Bussemer, 2008, S. 236). Eine wissenschaftliche Begründung lieferte er hierfür zwar nicht, jedoch klangen seine provokanten Thesen für Domizlaff und Bernays vermutlich allzu verlockend, als dass sie diese einer kritischen Prüfung hätten unterwerfen wollen.

Und so folgerte Bernays, dass der moderne Mensch in der Gesellschaft nie im eigentlichen Sinn ‚allein‘ sei, da die Gruppe und die Gesellschaft ihm immer über die Schulter blicken: „Da der Mensch von Natur aus ein Gemeinschaftswesen ist, empfindet er auch dann als Mitglied der Herde, wenn er allein zuhause im stillen Kämmerlein sitzt. Die durch den Einfluss der Gruppe geprägten Verhaltensmuster sind sogar dann noch aktiv“ (Bernays, 2007, S. 50). In einer modernen Massengesellschaft sei es, so Bernays, daher schlichtweg notwendig, die Menschen in ihren Gedanken und Handlungen zu lenken – nur so könne man Ordnung in das Chaos bringen: „Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. […] Wenn viele Menschen möglichst reibungslos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich“ (a. a. O., S. 19).

Diese Aufgabe der Lenkung der Massen kommt bei Bernays einer kleinen Gruppe mächtiger Propagandisten aus der Politik und den Unternehmen zu, denn sie „steuern die öffentliche Meinung, stärken alte gesellschaftliche Kräfte und bedenken neue Wege, um die Welt zusammenzuhalten und zu führen“ (ebd.). Propaganda jeglicher Art – und nicht zuletzt die Unternehmenskommunikation – verstand Bernays als Technik zur Herstellung von Zustimmung und Konsens (engineering of consent) (Bernays, 1947, S. 114). Die unbedingte Notwendigkeit von Propaganda erkannte er in den Strukturen einer freien Marktwirtschaft, die den Homo oeconomicus prinzipiell überforderte und nur durch eine stillschweigende Übereinkunft über die Übertragung der Lenkungsmacht an die Propagandisten funktionsfähig sein könne. Denn nur theoretisch entscheide sich der Konsument „für die beste und billigste Ware, die ihm angeboten wird. In der Praxis jedoch käme unser Wirtschaftsleben vollständig zum Erliegen, wenn wir alle Preise vergleichen würden und die Unmengen von Seifen, Textilien oder Brotsorten auch noch chemisch untersuchen wollten, bevor wir sie kaufen“ (Bernays, Propaganda, 2007, S. 20). Um ein derartiges Chaos wiederum zu vermeiden, müsse die Propaganda die Gedanken, die Wünsche und die Sehnsüchte der Menschen lenken.

Die Betrachtungen zur Unternehmens- und Markenkommunikation von Hans Domizlaff und Edward Bernays stammen beide aus den 1920er Jahren. Für beide war die Kommunikation des Unternehmens ein technischer, geradezu mechanischer Vorgang mit dem Ziel der Manipulation ihrer Konsumenten, die Marke eine Schöpfung ingeniöser Kunstfertigkeit. In dieser Vorstellung entwickelt der Sender, das Unternehmen, aus einer Idee eine Marke, gestaltet und konstruiert ihre massenmediale Kommunikation und bewirkt damit eine Veränderung im Denken, Fühlen und Handeln der manipulierbaren Empfänger, die Letztere notwendigerweise zu Konsumenten der Marke macht. Dieses von Domizlaff und Bernays propagierte mechanische Verständnis von Markentechnik sollte den Unternehmen die Macht über die Psyche und den Konsum der Menschen in der modernen Massengesellschaft des frühen 20. Jahrhunderts verleihen. Verständlicherweise wurden sowohl Domizlaff als auch Bernays zu begehrten Beratern vieler Unternehmen, galten sie doch als Hexenmeister der Markentechnik.

Gleichwohl waren sowohl Domizlaff als auch Bernays klug genug, das Ergebnis der Verarbeitung der Markenbotschaften durch die Konsumenten zu beachten. Hans Domizlaff beschrieb den Konsumenten zwar überwiegend als bloße Marionette des eigenen Unterbewusstseins, doch wies er auch auf den Eigensinn der Konsumenten hin: „Die Masse lässt sich gutwillig erst dann etwas befehlen, wenn sie sich vorher freiwillig unterworfen zu haben glaubt. Die Masse braucht den Glauben an die eigene Initiative“ (Domizlaff, 1992, S. 134).

Und auch Edward Bernays war sich der Widerspenstigkeit des Konsumenten und der beschränkten Macht der Propaganda bewusst. Er wollte das seinerzeit praktizierte behavioristische Marketing, das er als „mechanische Reaktionspsychologie“ (Bernays, 2007, S. 53) ablehnte, durch ein besseres Verständnis der individualpsychologischen Grundlagen der Symbolinterpretation ablösen. Mit Verweis auf seinen Onkel Sigmund Freud betonte Bernays, dass die Beziehung zwischen einer Ware und dem Konsumenten durch eine Interpretation der Bedeutung entsteht: „Eine Ware wird nicht wegen ihres spezifischen Werts oder wegen ihres Nutzens begehrt, sondern weil sie als Symbol für etwas anderes steht“ (a. a. O., S. 52). Die wahren Motive des Konsumenten blieben zwar verborgen, doch werde sein Handeln durch eine subjektive Interpretation des Symbols gelenkt. Während die Konsumenten für Hans Domizlaff nur eine Art marxistische Klasse waren, erlaubte Edward Bernays‘ Blick auf die Wirkungen von Propaganda bereits – in Ansätzen – eine individualistische Anthropologie, die den Menschen als frei interpretierendes Wesen sieht.

Die Marke und ihre Persönlichkeit

In der Praxis der Unternehmenskommunikation blieb das mechanische Modell der Markentechnik viele Jahrzehnte dominant. Die Aussicht darauf, dass konkrete Stimuli konkrete Reaktionen der Konsumenten bewirken, war zu verlockend: Warum sollte man einen funktionalen Austauschprozess nicht durch strategische Planung ebenso gestalten können wie die Konstruktion eines Produkts? Ergänzt wurden diese Hoffnungen auf schlichte Kausalitäten einerseits durch die instrumentelle Beschränkung des Marketings auf eine segregierte Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik (McCarthy, 1960), andererseits durch die Unterstellung eines Homo oeconomicus, dessen rationales Verhalten durch asymmetrische Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten beschränkt ist (Akerlof, 1970).

Dieser behavioristische Fehlschluss musste früher oder später an der Tatsache scheitern, das Konsumenten doch soziale Wesen mit handlungsmotivierenden subjektiven Empfindungen und Überlegungen sind. Daher folgten auf die Epoche der ökonomisch begründeten Markentechnik zwei paradigmatische Ansätze, die sich mal mehr, mal weniger einander annähern: ein eher soziologisch begründetes Paradigma der Kommunikationssysteme und ein eher psychologisch begründetes Paradigma der Markenpersönlichkeit (Hellmann, 2003, S. 77ff.). Beide Paradigmen wurden in den letzten Jahrzehnten intensiv durch Forschungen und Publikationen gefestigt und haben trotz aller theoretischer Differenzen eine wichtige Gemeinsamkeit, die sie von der klassischen Markentechnik unterscheidet: Der Konsument ist nun ein wesentlicher Faktor der Markenkommunikation und das zentrale Objekt der Markenforschung.

Das Paradigma der Markenpersönlichkeit erfreut sich seit einigen Jahren zahlreicher neuer Forschungsbeiträge zum Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und Marken. Die beiden wegweisenden Grundlagen dieses Paradigmas sind jedoch schon älter. Die erste ist das Phänomen der Anthropomorphisierung unbelebter Objekte, wie es George William Gilmore vor gut einhundert Jahren beschrieb: Menschen neigen dazu, Artefakte wie Haushaltsgegenstände und Maschinen zu beseelen, um sich den Umgang mit diesen Dingen zu erleichtern (vgl. Gilmore 1919). Diese Theorie des Animismus erklärt, warum Menschen mit ihren Zimmerpflanzen sprechen, ihrem Auto einen Namen geben, mit ihrem Computer schimpfen – und Markenobjekten quasimenschliche Eigenschaften zuschreiben.

Die zweite Grundlage schufen Donald Horton und Richard Wohl in den 1950er Jahren, als sie feststellten, dass Fernsehzuschauer emotionale Beziehungen zu Personen entwickelten, die sie nur aus ihrem Auftritt im Fernsehen kannten. Diese Beziehung zwischen Zuschauer und Performer beschrieben Horton und Wohl als parasoziale Beziehung, die von einer einseitigen und simulierten parasozialen Interaktion begleitet wird (Horton & Wohl, 1956). Der Performer wird zur Persona, er kontrolliert die Beziehung und lenkt die Emotionen. Die neuronalen Prozesse, die bei parasozialen Interaktionen im Gehirn ablaufen, konnten in den letzten Jahren durch die intensive Erforschung der sogenannten Spiegelneuronen besser verstanden werden, ebenso wie das Zusammenspiel von Theory of Mind-Ansätzen und fMRT-Untersuchungen bei der Rekonstruktion der Beziehung zwischen Geist und Welt (Rizzolatti & Sinigaglia, 2010; Schilbach & et. al., 2013; Rommerskirchen, 2016).

Seit den 1990er Jahren wird die Popularität des psychologischen Paradigmas insbesondere durch die Forschungen von Jennifer Aaker und Susan Fournier über die emotionalen Beziehungen von Menschen zu Marken befördert. Sie postulieren, dass Menschen einigen Marken menschliche Eigenschaften zuschreiben (Aaker, 1997) und zu ihnen ähnliche emotionale Beziehungen wie zu anderen Menschen aufbauen und pflegen (Fournier, 1998). Das in der Sozialpsychologie etablierte Stereotype Content Model, demzufolge die Wahrnehmung anderer durch soziale Stereotype geprägt wird, überträgt das Brands as Intentional Agents Framework auf die Markenwahrnehmung und beschreibt anhand der beiden Dimensionen der Intentionen (intentions) und der Fähigkeiten (ability) vier sozialpsychologisch geprägte Wahrnehmungsfelder von Marken: bewunderte, beneidete, bemitleidete und verachtete Marken (Kervyn, Fiske, & Malone, 2012; Rommerskirchen & Woll, 2015)

Unterstützt werden diese psychologischen Forschungen durch neurologische Untersuchungen: In Magnetresonanztomographen zeigte sich, dass die neuronalen Aktivitäten der Probanden in Abhängigkeit vom jeweils präsentierten Objekt variierten: Der Anblick bestimmter Marken löste keine beliebigen neuronalen Aktivitäten aus, sondern spiegelte die konkreten Einstellungen einer Versuchsperson zu einer konkreten Marke (Reimann, Castano, Zaichkowsky, & Bechara, 2012). Diese Gehirnaktivitäten werden aufgrund der auffälligen und objektabhängigen Regionen als Gefühle bezeichnet und sie unterscheiden sich – zumindest neurologisch – kaum von jenen Gefühlen, die Probanden entwickeln, wenn sie an andere Menschen denken.

Die Gefühle, die Marken auslösen können, werden in der aktuellen Forschung jedoch sehr unterschiedlich interpretiert. So werden in einer Studie von Fritz, Lorenz und Kempe vier Beziehungstypen unterschieden (Fritz, Lorenz, & Kempe, 2014): Grundlage ihrer Typologie war die Bewertung der Dauer der Beziehung, der Zufriedenheit, der Selbstverpflichtung (Commitment) und der Leidenschaft in der Markenbeziehung. Während eine Glückliche Partnerschaft als eng, vertrauensvoll, leidenschaftlich und intim beschrieben wurde, weist die Beste Freundschaft zu einer Marke eine besonders lange Dauer, dafür aber weniger Leidenschaft auf. Eine bloße Zweckgemeinschaft hingegen ist laut der Studie lediglich langfristig und Emotionalität spielt hierbei keine Rolle, während der Beziehungstypus Loser Kontakt einer Zufallsgemeinschaft ähnelt. Ähnliche Untersuchungen der Konsumenten-Marken-Beziehung schlagen Bezeichnungstypen wie alte Freunde, Geschwister, Hassliebe, nervige Bekanntschaft, Ehepartner und Affäre vor (Avery, Fournier, & Wittenbraker, 2014).

Andere Autoren sind angesichts derart anthropomorphischer Beschreibungen jedoch skeptisch. Langner, Schmidt und Fischer verweisen beispielsweise darauf, dass Beziehungen zu Marken weniger intensiv und leidenschaftlich sind als Beziehungen zwischen Menschen. In ihrer Studie zeigte sich, dass die emotionale Erregung und die Anzeichen von Freude bei zwischenmenschlichen Beziehungen deutlich ausgeprägter sind, und sie schlagen daher vor, die Markenbeziehung als Freundschaft zu behandeln (Langner, Schmidt, & Fischer, 2015). Marc Fetscherin erinnert daran, dass das Konzept der parasozialen Beziehung eine einseitige Beziehung zu einem mentalen Konstrukt wie etwa einem Vorbild, einem Star oder einer Medienfigur umschreibt und keine interpersonelle Beziehung zwischen realen, interagierenden Menschen (Fetscherin, 2014). Eine simple Analogie, welche Marken als soziale Akteure mit einer eigenständigen Identität behandelt, ist für diese Autoren nicht zulässig.

Einige (eher kuriose) Behauptungen über menschliche Markenliebe (Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012) oder Identitätsverschmelzungen (Brand Identity Fusion) von Menschen mit ihren Marken (Ling & Sung, 2014) zeigen aber auch, dass das Paradigma der Markenpersönlichkeit ihre Grenzen hat. Diese Grenzen markieren auch Marc Avis, Sarah Forbes und Shelagh Fergueson mit ihrer Feststellung, dass Probanden nicht nur in Marken, sondern auch in beliebigen Steinklumpen Persönlichkeitsmerkmale erkennen können (Avis, Forbes, & Ferguson, 2014). Die Forscher wollten damit aufzeigen, dass psychologische Forschung zuweilen auch genau das feststellt, was ihre methodischen Bedingungen vorgeben – wofür sie 2016 den ironischen IG-Nobelpreis erhielten. Hier läuft die psychologische Markenforschung jedoch Gefahr, in einer populärwissenschaftlichen, unseriösen Sackgasse zu enden.

Die Marke in den Kommunikationssystemen

Parallel zum Forschungsfeld der Markenpersönlichkeit hat sich das soziologisch geprägte Paradigma der Kommunikationssysteme entwickelt. Auch in diesem Paradigma sind die Konsumenten und ihr Verständnis der Marke wesentlich für die Markenkommunikation. Relevant sind jedoch weniger ihre Gefühle als vielmehr die Integration des Unternehmens, der Marke und der Konsumenten in ein System von Kommunikationen. Theoretisch grundlegend für dieses Verständnis waren zum einen die Entwicklung des St. Galler Managementmodells mit seiner Ausrichtung auf die Anspruchsgruppen, zum anderen die funktional-strukturelle Systemtheorie von Niklas Luhmann. Für das Verständnis von Unternehmen als Organisationen und ihrer Sprechhandlungen ist zudem der Theorieansatz der kommunikativen Konstitution von Organisationen („Communicative Constitutions of Organizations“, kurz CCO) bedeutsam (Schoeneborn & Wehmeier, 2014).

Im Zentrum dieses Paradigmas stehen die Kommunikationshandlungen des Unternehmens beziehungsweise die Kommunikationsprozesse, die zur autopoietischen Stärkung des Systems Unternehmen-Marke-Konsumenten führen (Rommerskirchen, 2015). Als integrierte Unternehmenskommunikation beinhaltet sie nicht nur die „effiziente und bedürfnisgerechte Gestaltung von Austauschprozessen“ (Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2012, S. 3) im Marketing, die interne Kommunikation und den PR-Bereich, sondern auch den gesamten Bereich der öffentlichen Markt- und Markenkommunikation (Bruhn, 2009; Janich, 2016).

Die noch recht junge identitätsbasierte Markenführung betrachtet die Gestaltung dieser Kommunikationsprozesse als Vermittlung und Austausch eines identitätstragenden Konstrukts. Hierbei dient die Marke dem Unternehmen als Trägermedium einer von ihm gestalteten Identität. Diese Identität umfasst die spezifischen Eigenschaften, das Erscheinungsbild und die Tonalität des Auftritts sowie, nicht zuletzt, das Nutzenversprechen der Marke (Esch, 2016). Wesentlich für die identitätsbasierte Markenführung ist die kommunikative „Vermittlung des Nutzenversprechens mittels Markensymbolen“ (Burmann, Halaszovich, Schade, & Hemmann, 2015, S. 60) im Rahmen von Austauschprozessen zur Einleitung erwünschter Anschlusshandlungen, die vom Erstkauf bis zur Markenloyalität reichen können.

In dieser Modellvorstellung übersetzt der Sender (die markenführende Organisation) die Information der Identität (das Nutzenversprechen) mittels des Einsatzes von Zeichen (Texten, Bildern, Personen, Veranstaltungen etc.) in Symbole (Markennamen, -logo, -farben etc.) und daraus abgeleitete Sekundärsymbole (wiederkehrende Schlüsselbegriffe, Bildmotive etc.). Erfolgreich ist der Akt der Markenkommunikation für das Unternehmen aber erst dann, wenn der Konsument den konstruierten Gehalt der Symbole als einen kollektiven Sinn versteht und sich daraufhin zur intendierten Anschlusshandlung motiviert fühlt: „Für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen den Kommunikationsteilnehmern muss ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich des Aussagegehaltes des Sekundärsymbols gewährleistet sein. Nur wenn ein solches gemeinsames Verständnis besteht, wird das Sekundärsymbol von den Empfängern so dekodiert, wie es der Sender beabsichtigt hatte“ (ebd.). Für die identitätsbasierte Markenführung ist das kommunizierte Objekt somit ein Identitätsträger, in dem die vom Unternehmen gewünschte Identität und das vom Konsumenten verstandene Image durch einen wechselseitigen Austausch miteinander verschmelzen (vgl. a. a. O., S. 35).

Problematisch ist diese Auffassung von Markenkommunikation, da sie nicht wirklich auf einen Austausch zwischen Unternehmen und Konsumenten abzielt. Die dahinterliegende Vorstellung von Kommunikation überträgt hierbei wesentliche Gedanken der funktional-strukturellen Systemtheorie von Niklas Luhmann auf die Beziehung zwischen identitätskonstruierenden Unternehmen und einem identitätsverstehenden Konsumenten. Für den Soziologen Luhmann ist Kommunikation nur dann sinnvoll, wenn sie innerhalb eines Systems stattfindet. Nur dort, in der autopoietischen Schöpfungskraft des Systems, können die Informationen mit Sinn aufgeladen werden und durch die Mitteilung zum erfolgreichen Verstehen des Sinns führen (Luhmann, 1984). Der funktionale Erfolg der Markenkommunikation basiert folglich auf der Annahme, dass die Marke als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium mit ihrem erwünschten Code (nützlich/nicht nützlich) im Sinne des konstruierten Markenversprechens als nützlich und damit als wertvoll für den Empfänger verstanden wird. Dann – und nur dann – transformiert die Kommunikation (der Marke) „auf wunderbare Weise Nein-Wahrscheinlichkeiten in Ja-Wahrscheinlichkeiten“ (Luhmann, 1997, S. 320), die Marke wird in dem vom Sender erwünschten und konstruierten Sinn verstanden, geschätzt, geliebt und gekauft.

Doch gerade diese von Luhmann mythisierte wunderbare Transformation deutet auf das zentrale Problem dieses Kommunikationsmodells: Diese Transformation muss, damit die Kommunikation erfolgreich sein kann, dem Empfänger die Gedanken des Senders offenbaren, beziehungsweise, in den Worten Luhmanns, ego muss die Sinn-Selektionen von alter ego übernehmen, damit der Kreislauf aus Selektionen und deren Bestätigungen im Markt fortgesetzt werden kann. Der Ort, an dem das Wunder dieser Transformation stattfindet, ist jene transzendente Welt des Kollektiven, in der sich die Gedanken und Intentionen der kommunizierenden Akteure ihrer wechselseitigen intellektuellen Anschauung darbieten. Eine kollektive Welt der Wunder, in der platonische Ideen, augustinische Universalien, durkheimsches Kollektivbewusstsein und bourdieusche Kapitalien friedlich miteinander existieren, so wie einst Lämmer und Löwen in der biblischen Vorstellung des Paradieses.

Der Wert der Marke

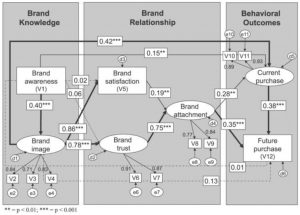

Einen Ausweg aus dem Problem des Kollektivismus suchen die Praktiker der Markenkommunikation in empirischen Studien, die die Beziehungen zwischen Unternehmen und Konsumenten untersuchen. Eine viel beachtete Studie, in der die Interpretationsschritte des Kommunikationsrezipienten untersucht werden sollten, stammt von Franz-Rudolf Esch, Tobias Langner, Bernd H. Schmitt und Patrick Geus (vgl. Esch, Langner, Schmitt, & Geus, 2006). In ihrer Studie wollten sie den Zusammenhang zwischen den drei typischen Wirkungsstufen überprüfen: dem Wissen über eine Marke, dem Beziehungsaufbau und den Anschlusshandlungen (vgl. hierzu auch Esch, Geus, & Langner, 2002). Die Befragung von 400 Wirtschaftsstudenten an einer europäischen Hochschule über Konsumentenprodukte zeigte einen engen Zusammenhang zwischen einem geprägten Markenbild und der Zufriedenheit beziehungsweise dem Vertrauen in eine Marke, Vertrauen erwies sich wiederum als Voraussetzung für eine insgesamt positive Haltung zur Marke. Konkrete Anschlusshandlungen in Bezug auf die Marke wurden mit niedrigen Korrelationen festgestellt, aus der reinen Bekanntheit der Marke folgten weder Zufriedenheit noch Vertrauen, und aus der Zufriedenheit folgte nur in wenigen Fällen eine positive Haltung.

Abbildung 1: Markenwissen und Konsumentenverhalten (Quelle: Esch, Langner, Schmitt, & Geus, 2006, S. 102)

Das Modell soll einen Wirkungszusammenhang zwischen der Marke, verhaltenswissenschaftlichen Effekten beim Konsumenten und ökonomischen Effekten auf Seiten des Unternehmens aufzeigen. Diese Effekte und der Zusammenhang zwischen ihnen sind grundsätzlich ökonomisch plausibel: Ein marktorientiertes Unternehmen investiert materielle und nicht-materielle Ressourcen wie Geld und Personal in die Entwicklung eines Wirtschaftsguts und schützt dieses rechtlich als Marke, bevor das Gut als konstruiertes Objekt auf dem Absatzmarkt plaziert wird. Weitere Investitionen sind für die Kommunikation notwendig, einerlei ob diese in die klassische bezahlte Werbung fließen, in eigene oder sogenannte soziale Medien. Zusätzliche interne und externe Investitionen in die Produktion, Verwaltung, Distribution und andere Kostenstellen sollen an dieser Stelle nicht beachtet werden. Die Investitionen in die Konstruktion und die Kommunikation des Guts sind für das Unternehmen dann sinnvoll, wenn sie Rezipienten der Kommunikation in Käufer des Guts verwandeln.

Die Summe des diskontierten Produktnutzens für den Kunden, also „alle erwünschten Problemlösungsbeiträge, die dem Kunden durch Herstellung, Existenz, Transaktion und Konsum des Produktes zufliessen“ (Schmid & Lyczek, 2008, S. 45), generiert eine erhöhte Nachfrage beziehungsweise Preisbereitschaft. Die dadurch entstehende Mengen- und/oder Margensteigerung beschreibt den Markenwert des Guts und erhöht den Kundenwert für das Unternehmen. Der Kundenwert, also der Wert des Kunden für das Unternehmen, kann im weiteren Sinne auch durch Anschlusskommunikationen erhöht werden, wenn der Kunde die Bekanntheit oder die Reputation des Unternehmens beziehungsweise der Marke positiv beeinflusst (ebd.). Betrachtet man das Modell der Wirkungszusammenhänge, aus denen der Markenwert resultiert, aus einer ökonomischen Sicht, so werden Investitionen in die Kommunikation mit dem Ziel der Steigerung des vom Konsumenten erkannten höheren materiellen und immateriellen Produktnutzens durch den erhöhten Kundenwert legitimiert.

Soweit zum ökonomischen Hintergrund des Wirkungsmodells. Kritisch zu sehen sind jedoch zwei Aspekte: Zum einen ist die Terminologie des Modells nicht immer nachvollziehbar, da komplexe und abstrakte Elemente wie Image, Vertrauen und Haltung nicht klar umrissen sind und bei der Hypothesenerstellung und -prüfung auch undefiniert bleiben. Ob beispielsweise die Frage „Vertrauen Sie der Marke“ tatsächlich einen korrelativen Zusammenhang zwischen Image und Vertrauen offenlegt, muss angesicht der diffusen Vorstellungen über das Konstrukt Markenvertrauen zumindest bezweifelt werden.

Zum anderen führt die Darstellung von Korrelationen möglicherweise zur Auffassung, dass es sich hierbei um ein lineares Prozessmodell handelt. Es wäre jedoch wiederum ein behavioristischer Fehlschluss, wenn man aus der unternehmensseitig konstruierten ‚Identität‘ der Marke auf die konsumentenspezifische Übernahme derselben schlösse: Der Stimulus der Marke ist nicht notwendig prägend für Konsumentenreaktionen, sondern lediglich das Wahrnehmungsobjekt einer anschließend kontingenten Interpretation der Rezipienten. Hohe und niedrige Korrelationen in dieser Studie mit kleiner Stichprobe unterstützen diese Kritik an diesem Wirkungsmodell und unterstreichen die Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung des Konsumenten als interpretierendes Subjekt.

Der pragmatische Inferentialismus

Zum besseren Verständnis des engen Zusammenhangs zwischen Kommunikation und Interpretation muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es beim Akt der Kommunikation – somit auch der Markenkommunikation – nicht primär um das Verstehen der Intentionen des Senders geht; Verstehen und Missverstehen sind nicht einmal die eigentlichen Probleme der Kommunikation (vgl. Reichertz, 2011, S. 149ff.). Es geht auch nicht um das spezifische Interaktionssystem, wie es Luhmann für die Kommunikation im System als wesentlich zur Komplexitätsreduktion (vgl. Luhmann, 1997, S. 81) und zur Herbeiführung von Entscheidungen in Organisationen betrachtet (vgl. Luhmann, 2000, S. 66 ff.). Aus der Perspektive des Pragmatismus geht es in erster Linie um die Interaktionsdynamik, die durch Kommunikationen und Interpretationen erschaffen werden (vgl. Goffman, 2005, S. 73f. und Reichertz, 2007, S. 210).

Kommunikation findet grundsätzlich in einer konkreten Situation und damit in einer sozialen Rahmung der Interaktion statt, in der Perspektivwechsel (vgl. Mead, 1980a) und wechselseitige Handlungsbeeinflussungen (vgl. Goffman, 1986) die Interpretation kommunizierter Bedeutungen ermöglichen. Diese akteursspezifischen Interpretationen ermöglichen soziale Kooperationen durch die Lösung gemeinsamer Handlungsprobleme (vgl. Reichertz, 2011, S. 218f.) und schaffen die erwünschte Ordnungssicherheit (vgl. Popitz, 1992, S. 223) der Akteure im sozialen Raum.

Die hierfür notwendige Interpretation der Bedeutungen von Dingen und Objekten ist das zentrale Thema des Pragmatismus und insbesondere des Symbolischen Interaktionismus (vgl. Blumer, 2013). Der ursprünglich wissenschaftstheoretische Pragmatismus konkretisiert zunächst Kants Überlegungen zur Erkenntnisfähigkeit. Für Kant und die Pragmatisten des 20. Jahrhunderts setzt der Zugriff auf die äußere Welt eine sinnliche Wahrnehmung voraus, deren Daten von einem autonomen Selbst aktiv interpretiert werden müssen (vgl. Dewey, 2004; Mead, 1983b). Zwischen Welt und Geist gibt es keine Brücke, die begehbar wäre – nur über den Umweg der Interpretation im Sinne des Urteils über sinnliche Daten ist der Zugriff auf die Welt außerhalb des Geistes möglich (vgl. Eco, 2000). Die Aktivität der Interpretation und des Urteilens setzt zum einen ein Selbst-Bewusstsein voraus, das in der Sozialisation in einem sozialen Feld mit signifikanten und generalisierten Anderen entstanden ist (vgl. Mead, 1980b und Berger & Luckmann, 2000), zum anderen ein Bedeutungs-Bewusstsein, das sich über die interaktive und situative Genese der Anerkennung von Festlegungen im Klaren ist (vgl. Mead, 1980a und Blumer, 2013).

Im pragmatischen Inferentialismus führen derartige Festlegungen zu einem normativen Status, der es diskursiven Wesen ermöglicht, sich rational und im Sinne positiver Freiheit selbst zu verpflichten. In der kantischen Tradition wird positive Freiheit als „eine Freiheit, etwas zu tun, verstanden, anstatt als Freiheit von Beschränkungen irgendeiner Art“ (Brandom, 2015, S. 56). Normative Status sind daher Ausdruck unserer Freiheit, uns „selbst auf rationale Weise verantwortlich zu machen, indem wir uns als verantwortlich betrachten“ (a. a. O., S. 62). Aus dieser positiven Freiheit heraus können dann Bedeutungen von Dingen und Objekten als Festlegungen entstehen.

Normative Status dieser Art erlauben Zuschreibungen, indem sie implizite Festlegungen durch öffentliche Behauptungen explizit machen: Mit seiner Zuschreibung (ascription) drückt der Akteur aus, auf was (Gehalt) er sich über wen oder was (Ziel) in welcher Form (Art) festgelegt hat (vgl. Brandom, 2000, S. 702). Auf einer zweiten Ebene liegen normative Einstellungen (stance), die Intentionen oder Dispositionen bezüglich eines Kollektivs beschreiben. Während normative Status also Festlegungen auf konkrete Erkenntnisobjekte beinhalten, ist das Objekt der Festlegung in normativen Einstellungen eine Zuweisung (attribution) mentaler Gehalte über eine Gruppe von Objekten, die durch saliente Merkmale aggregiert sind und sowohl eine Menge realer Personen als auch fiktive Personae umfassen kann.

Wesentlich für den pragmatischen Inferentialismus ist eine nominalistische Grundhaltung, der zufolge sowohl normative Status als auch normative Einstellungen akteursabhängige und doxastische Festlegungen sind. Damit folgt der pragmatische Inferentialismus dem methodologischen Individualismus und lehnt jegliche Formen transzendenter, kollektiver und nur intellektuell erkennbarer Gehalte sowie ihrer heteronomen Prägung von Handlungen ab.

Zwar sind normative Einstellungen relativ unabhängig von normativen Status, beide wirken jedoch inferentiell einschränkend in unseren Festlegungen und unterliegen unserer Verantwortung als soziale Wesen, deren Behauptungen im Spiel des Gebens und Verlangens von Gründen beziehungsweise der voluntativen Anerkennung von Autorität zu deontischen Status oder ihrem Entzug führen können (vgl. Rommerskirchen, 2017, S. 308 ff.). Das Modell der sozialen Kontoführung, in dem Akteure ihre normativen Bezüge zu ihrer Umwelt auf den Ebenen der Status und der Einstellungen reziprok bewerten, resultiert daher in deontischen Status. Implizite Wertungen, die sich in Kontoständen spiegeln, führen vor dem Hintergrund deontischer Status für Personen, Dinge oder Personae zu expliziten – positiven oder negativen – Sanktionen im sozialen Handeln und korrelieren auf den Ebenen der Status und der Einstellungen miteinander.

Die Genese von Bedeutungen

Das hier vorgeschlagene Paradigma, das Unternehmen als Bedeutungsgeneratoren und Marken als Bedeutungsträger betrachtet, versucht, die bislang vorgeschlagenen Ansätze miteinander zu kombinieren. Es will in einem Modell der Bedeutungszuschreibung sowohl ökonomische Zielvorstellungen der Unternehmenskommunikation als auch soziologische und psychologische Erklärungsansätze des Konsumenten als interpretierendem und interagierendem Akteur miteinander sinnvoll verknüpfen.

In einem früheren Beitrag in diesem Journal wurde bereits darauf hingewiesen, dass Korporationen bei Rezipienten durch Kommunikationen Bedeutungen generieren können und müssen (vgl. Rommerskirchen, 2015). Wesentlich ist jedoch, dass Korporationen – und insbesondere Unternehmen mit ihrer Markenkommunikation – nur Bedeutungsofferten kommunizieren können. Die kommunizierten Zeichen werden erst durch die Wahrnehmung und Interpretation der Konsumenten zu bedeutungsvollen Symbolen, aus denen sich ihrerseits eine subjektive Wirkung entfalten kann.

Nachfolgend soll dieser Kommunikationsprozess in seiner Interaktionsdynamik modelliert werden, wobei sich dieses Modell konzeptionell und terminologisch auf die zuvor beschriebenen Grundlagen des Pragmatismus stützt. Das hier vorgeschlagene Modell soll etablierte, empirisch geprüfte Modelle nicht ersetzen, sondern zum einen terminologische Präzisierungen vornehmen, zum anderen behavioristische Missverständnisse vermeiden. Die Terminologie orientiert sich hierbei ganz wesentlich an der Sprachphilosophie des Pragmatismus, wie sie Robert Brandom in den vergangenen Jahren entwickelte.

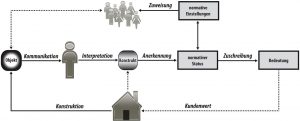

Ausgangspunkt dieses Wirkungsmodells ist ein konstruiertes Objekt. Hierbei kann es sich um eine Marke, ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Person handeln. Das Objekt ist der Gegenstand strategischer Kommunikation seitens des Unternehmens. Durch die Wahrnehmung der Kommunikation wird der Konsument zu einer Interpretation der kommunizierten Zeichen und ihrer symbolischen Bedeutungen angeregt, woraus ein subjektives mentales Konstrukt entsteht. Durch die Anerkennung der Bedeutung des Konstrukts nimmt der Konsument einen normativen Status ein, der seine Haltung zur Marke im Sinne einer deontischen Kontoführung kennzeichnet.

Da Konsumenten keine isolierten Akteure sind und ihre Interpretationen durch soziale Felder beeinflusst werden, wird der normative Status immer auch durch die Zuweisung normativer Einstellungen gegenüber realen und fiktiven Gruppen verändert. Der Prozess der Triangulation von Bedeutungen, bei dem der normative Status sowohl durch das Objekt selbst als auch durch die soziale Beziehung zu einer Gruppe (normative Einstellungen) und deren vermuteten Haltungen zu einem Objekt beeinflusst wird, ist insbesondere für die Markenkommunikation relevant (vgl. Escalas & Bettman, 2005). Da Markenobjekte für Konsumenten als soziale Wesen immer auch Medien der Selbstdarstellung und sozialer Zugehörigkeit sind, ist auch der Wunsch nach Zugehörigkeit oder Ablehnung einer Gruppe entscheidend für die Bewertung des Objekts und beeinflusst den normativen Status (vgl. Hammerl, Dorner, Foscht, & Brandstätter, 2016). Aus dem normativen Status des Konsumenten resultiert schließlich die Zuweisung eines Markenwerts, der wiederum einen ökonomischen Kundenwert für das Unternehmen generiert (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Allgemeines Modell der Bedeutungszuschreibung in der Unternehmenskommunikation

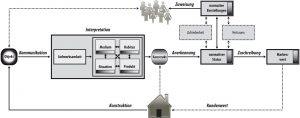

Erweitert man dieses Wirkungsmodell nun um einige zentrale Termini der Markenkommunikation, so zeigt sich, dass zunächst der Akt der Interpretation in verschiedene Teilbereiche differenziert werden muss. Aus einer sinnlichen Wahrnehmung wird zunächst durch die bewusste oder (zumeist) unbewusste Bewertung der Salienz der Stimuli-Daten eine mentale Aktivierung beziehungsweise Aufmerksamkeit erzeugt (vgl. Kröber-Riel & Gröppel-Klein, 2013, S. 61 ff.). Diese Aktivierung kann dann eine emotionale und/oder eine kognitive Verarbeitung der Daten auslösen: Zu den Emotionen gehören unter anderem Freude und Furcht, zu den Kognitionen die gestützte (passive) Wiedererkennung oder die ungestützte (aktive) Erinnerung an bereits erlerntes und bekanntes Wissen (vgl. a. a. O., S. 100 ff. und S. 430 ff.).

Für den Fortgang der Interpretation lassen sich vier relevante Felder kennzeichnen: das Medium, die Situation, die Gattung des Objekts (Produkt) sowie der Typus des Konsumenten (Habitus). Diese vier Interpretationsfelder stehen nicht notwendig, aber häufig in Interaktionen miteinander. In der Literatur zur Konsumentenpsychologie werden diese Interpretationsfelder oft als Involvement bezeichnet, worunter gesamthaft der „Aktivierungsgrad beziehungsweise die Motivstärke zu objektgerichteten Motivationssuche, -aufnahme, -verarbeitung und -speicherung“ (Trommsdorff & Teichert, 2011, S. 48 ff.) verstanden wird. Der Terminus ‚Involvement‘ ist jedoch nicht unproblematisch, da er zuweilen als ‚Produktinvolvement‘ unterstellt, dass Dinge involviert sein könnten. Diese Annahme ist aber gänzlich falsch.

An dieser Stelle sollen nur einige wenige Anmerkungen zum Verständnis der Interpretationsfelder folgen, eine detaillierte Darstellung mit Verweis auf die theoretischen Grundlagen und empirische Studien muss auf einen späteren Beitrag verschoben werden. Der wesentliche Gedanke hierbei ist jedoch, dass in jedem Interpretationsfeld eine Bandbreite unterschiedlicher Zugänge vorhanden ist, die zu akteursspezifischen Interpretationen und Wirkungen führen können (vgl. Abb. 3). Daher nachfolgend nur eine knappe Darstellung dieser Felder:

Das Medium: Für die Interpretation ist es relevant, ob das Medium eher passiv (Rundfunk) oder aktiv konsumiert (gedruckte Medien) wird. Aus der bewussten beziehungsweise beiläufigen Aufmerksamkeit für das Medium resultieren kurz- oder längerfristige Wirkungen auf die Interpretation der Inhalte.

Die Situation: Zeitdruck und soziale Beobachtung können zu schnellen und oberflächlichen Interpretationen führen. Der Psychologe Daniel Kahneman bezeichnet diese als System 1. Interpretationen in einer entspannten Umgebung ohne Zeitdruck führen zu komplexeren Reflexionen, Kahneman nennt dies System 2 (vgl. Kahneman, 2012, S. 31 ff.).

Das Produkt: Konsumenten verfügen in der Regel über eine spezifische Haltung zur Gattung des Produkts, deren Kosten und Nutzen sie unterschiedlich bewerten. Für einige Konsumenten mag die Wahl des richtigen Produkts und der richtigen Marke in der Produktgattung Zahnpasta, für andere in der Gattung der Mobiltelefone zu intensiven Überlegungen und Abwägungen führen.

Der Habitus: Konsumenten berücksichtigen bei ihrer Interpretation in unterschiedlichem Maße die soziale Symbolik des Objekts. Für einige Konsumenten ist die Integration des Objekts in die eigenen symbolischen Kapitalien und die Kongruenz mit ihrem sozialisierten Habitus ausschlaggebend, für andere ist dies weniger relevant.

Abbildung 3: Spezielles Modell der Bedeutungszuschreibung in der Markenkommunikation

Aus der Interpretation der Kommunikation mit ihren Bedeutungsofferten resultiert folglich ein mentales Konstrukt, das in hohem Maße individuell und akteursspezifisch ist, zugleich aber auch durch das soziale Feld beeinflusst werden kann. Aus der Anerkennung des Konstrukts folgt dann der normative Status des Konsumenten, in dem er sich und seine Haltung zum Objekt beziehungsweise zur Marke festgelegt. Die resultierende und zugeschriebene Bedeutung ist in diesem Fall der Wert der Marke.

Beeinflusst wird der normative Status auch durch die Konstrukte Zufriedenheit und Vertrauen, die wiederum iterativ mit den bestehenden normativen Einstellungen abgeglichen werden. Unter Zufriedenheit wird in der Literatur zumeist ein Soll-Ist-Vergleich verstanden, mit dem Konsumenten entscheidungsbedingte Spannungen und kognitive Dissonanzen zwischen Erwartungen und Erfahrungen vermeiden oder abbauen (vgl. Festinger, 1957). Hohe Zufriedenheit führt zur Bindung des Konsumenten an die Marke und zur Bereitschaft, einen höheren Preis zu bezahlen (vgl. Homburg, Koschate, & Hoyer, 2005).

Vertrauen ist vermutlich das komplexeste Phänomen in diesem Modell. Die psychologische und soziologische Literatur bietet hierzu eine Vielzahl an Erklärungsansätzen, wie Vertrauen entsteht und das Verhalten von Menschen beeinflusst (vgl. Hartmann, 2011 und Endress, 2002). Für Niklas Luhmann ist Vertrauen eine riskante Vorleistung und dient der Reduktion von Komplexität; für ihn ist Vertrauen somit eine eher kognitive, rationale Reflexion (vgl. Luhmann, 2014). Andere Ansätze beschreiben eine eher emotional begründete Kongruenz zugeschriebener Werthaltungen (vgl. Morgan & Hunt, 1994) oder eine emotionale Bindung, die auf der Grundlage von erfahrungsgesättigter Handlungssicherheit entsteht (vgl. McAllister, 1995).

Entscheidend für das hier vorgeschlagene Modell ist, dass die Phänomene Zufriedenheit und Vertrauen nicht isoliert in der Psyche des Konsumenten entstehen. Für beide Phänomene ist der Abgleich im sozialen Feld und in der sozialen Praxis über normative Einstellungen und die Zuweisung von vermuteter Zufriedenheit beziehungsweise vermutetem Vertrauen an eine reale oder fiktive Referenzgruppe hoch bedeutsam. Vermutet der Konsument, dass eine ihm nahestehende Referenzgruppe mit einer Marke unzufrieden ist beziehungsweise dieser nicht vertraut, so wirkt sich diese Vermutung auf seinen normativen Status aus (und umgekehrt).

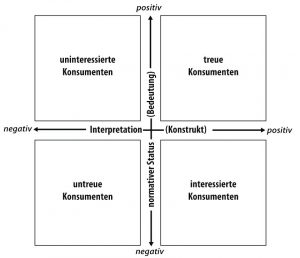

Schlussendlich bewirkt der normative Status dann die Zuschreibung eines Markenwerts für den Konsumenten. Dieser Markenwert kann sich in einer intensiven Bindung an die Marke und hoher Loyalität ausdrücken oder in einer neutralen Haltung zur Marke. Berücksichtigt man nun das Konstrukt als Ergebnis der Interpretation und den Markenwert, der als Zuschreibung aus dem normativen Status resultiert, so kann man vier Typen von Konsumenten kategorisieren (vgl. Warrington & Shim, 2000 und Trommsdorff & Teichert, 2011, S. 310 f.):

Treue Konsumenten haben das Objekt positiv interpretiert. Aus ihrem normativen Status folgt ein deontischer Status, der zu einer engen Bindung an die Marke führt. Alternative Angebote werden von treuen Konsumenten ignoriert.

Interessierte Konsumenten haben das Objekt zwar positiv interpretiert, wollen sich aber nicht auf einen normativen oder deontischen Status festlegen, der sie an die Marke binden würde. Alternative Angebote werden auf ihre Bedeutungsofferten geprüft.

Uninteressierte Konsumenten haben einen positiven normativen Status entwickelt, die Zuschreibung ist jedoch eher routiniert als durch das Ergebnis einer positiven Interpretation begründet. Rational überzeugende oder emotional verlockende alternative Angebote führen zum Wechsel.

Untreue Konsumenten verweigern sich der Interpretation, sie entwickeln kein mentales Konstrukt für die Marke und legen sich auf keinen normativen Status fest. Sie kaufen das Produkt nur sporadisch, wenn der Preis sie dazu animiert oder die alternativen Marken weder überzeugende noch verlockende Anreize bieten.

Abbildung 4: Koordinatensystem der Konsumententypologie

Aus dieser Kategorisierung ergibt sich ein Koordinatensystem mit vier Feldern, die mit den vorgeschlagenen Konsumententypen bezeichnet werden können (vgl. Abb.4). Daraus folgt jedoch nicht, dass es nur vier Typen von Konsumenten gibt. Jeder Konsument kann jedoch situativ einen Punkt im Koordinatensystem in einem der vier Felder besetzen. Das allgemeine Ziel der Unternehmens- und Markenkommunikation lautet hier, durch strategische Bedeutungsofferten treue Konsumenten zu generieren.

Der Akt der Interpretation und die zwei Seelen des Konsumenten

Das hier vorgeschlagene Prozessmodelle der Markenkommunikation will aufzeigen, wie der Weg vom konstruierten Objekt über die Interpretation zur Bewertung der Marke verläuft. Dieses Modell der Bedeutungszuschreibung soll insbesondere ein Beitrag zur Vermeidung behavioristischer und anthropologischer Fehlschlüsse leisten. Es soll aufzeigen, dass die Wirkung der Markenkommunikation nicht primär durch die Konstruktion des Markenobjekts verursacht wird. Und es soll aufzeigen, dass die Rede von dem Konsumenten eine unzulässige Vereinfachung der sozialen Wirklichkeit ist. Den Konsumenten gibt es nicht. Er war und ist eine Wunschvorstellung der Markentechniker und Kommunikationsmanager.

Jeder einzelne Konsument ist ein sozialisiertes Individuum, dessen Interpretationen durch soziale Felder, situatives Verständnis, Interaktionszusammenhänge und vieles mehr entstehen. Jeder einzelne Konsument ist aber auch ein freies und vernunftbegabtes Individuum, der Entscheidungen und voluntative Festlegungen entwirft. Konsumenten interpretieren Bedeutungsofferten und entwickeln normative Status für Marken, in den Worten Ralf Dahrendorfs zwischen Optionen und Ligaturen (vgl. Dahrendorf, 1979). Die Unternehmen sollten daher die Suche nach dem Konsumenten aufgeben und die Dynamik der Interaktionen respektieren.

„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“, so lässt Johann Wolfgang von Goethe seinen Faust im fünften Akt klagen (vgl. Goethe, 1997). Der Konsument ist, wie jeder Mensch, ein Doppelwesen aus Gefühl und Verstand, „zugleich unbedingt und beschränkt“ (Goethe, 2012). Er ist ein rationaler, nutzenmaximierender Egoist, und ein sozialorientierter, rollenspielender Kollektivist (vgl. Rommerskirchen, 2017, S. 334). Diese Überlegungen über den Konsumenten als Doppelwesen erfordern deshalb ein besseres, konsumentenorientiertes Verständnis ihrer typologischen und situativen Interpretationen, um die Interaktionsdynamik zwischen Unternehmen und ihren Konsumenten zu begreifen, zu planen und zu steuern.

Das Verhalten von Konsumenten folgt zuweilen der Sehnsucht nach Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft und weist geradezu tribalistische Verhaltensmuster auf. Vom Hippie bis zum Hipster bedient er sich inkorporierter, konventioneller und kollektiver Symbole zur Darstellung und Vergewisserung seiner Zugehörigkeit und seines „gesellschaftlichen Orientierungssinns“ (Bourdieu, 1987, S. 728). Seine Lieblingsmarken, seine Kleidung, seine Kopf- und Barthaare, seine Tätowierungen, sein Müsli, sein ganzes Leben besteht aus „Zeichen der Distinktion“ (a. a. O., S. 754) und Stigmata der Doxa, den objektivierten „Klassifikations- und Ordnungssystemen“ (a. a. O., S. 748 f.). Sein Lebens- und Konsumstil folgt in hohem Maße sozialen Konstruktionen und er erfreut sich an den kapitalistisch geprägten Bedeutungen und Werten, wie sie vom Unternehmen und Medien mit ihren strategischen und ökonomischen Interessen kommuniziert werden (vgl. Boltanski & Esquerre, 2017).

Das Verhalten von Konsumenten zeigt zuweilen aber auch Merkmale des „Homo optionis“ (Beck & Beck-Gernsheim, 1994, S. 16), der die Befreiung seiner Individualität aus der Umklammerung des Sozialen genießt. Seine Interpretationen verweigern sich jeder gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit und allen Bedeutungsofferten. Auf die Entschichtung der Gesellschaft und die Pluralisierung der Lebensstile reagiert er mit freien, zuweilen beliebigen, Interpretationen und Bedeutungszuweisungen (Hörstermann, 2016). Als hybrider, multioptionaler Konsument versagt er sich jeder Klasse und jedem Milieu, Konsum ist für ihn die reine Darstellung und Verwirklichung seines freien Selbst (vgl. Rennhak, 2014). Er ist ein Konsument ohne Eigenschaften, seinem „Möglichkeitssinn“ (Musil, 1994) ist alles und nichts gleich bedeutsam.

Beide Typen, der ganz bedingte und der ganz freie Konsument, die in der Soziologie so oft beschrieben worden sind, sie sind fiktive Markierungen an den Polen der Konsumentenwelt. Sie sind extreme Vorstellungen, die so nicht auffindbar sind. Gäbe es sie, wären die Unternehmens- und Markenkommunikation zudem sinnlos, denn gerade ihre Idealtypen würden sich ihrer Vermittlungsarbeit der Bedeutungen entziehen. Der freie Konsument hat kein Interesse an Bedeutungen, ihm ist alles gleich viel wert. Der bedingte Konsument braucht keine strategischen Kommunikationen, da er sich den Bedeutungen im sozialen Feld unterwirft. Es ist ironischerweise ausgerechnet die Kontingenz der Interpretation von Bedeutungen, die die Unternehmens- und Markenkommunikation legitimiert. Letztere spannt die Seile, wenn der Konsument um Bedeutungen ringt.

Dieser Beitrag sollte aufzeigen, dass von der Konstruktion der Marke zur Interpretation keine Schnellstraße führt, sondern eine unüberschaubare Anzahl an Wegen: einige sind gut ausgebaut, andere holprige Um- und Abwege. Welchen Weg die Kommunikation nimmt, liegt nicht allein in der Hand der Unternehmen. Auf dem Weg von der Konstruktion über die Interpretation zur Bedeutung der Marke führt auch jeder einzelne Konsument das Steuer. Die Frage an den Konsumenten lautet nicht mehr: Wer bist Du? Und die Antwort lautet nicht mehr: bedingt oder frei. Für die Unternehmenskommunikation ist heute eine ganz andere Frage entscheidend: Welche Faktoren beeinflussen die Interpretationen der Konsumenten? Für die Bewertung des Erfolgs der Unternehmenskommunikation ist daher die Marktforschung umso wichtiger, nur sie kann die Faktoren der Beeinflussung, die Marke als Konstrukt und als Ergebnis der Interpretation der unterschiedlichen Konsumenten untersuchen und die Frage nach dem Erfolg oder Misserfolg der Unternehmenskommunikation beantworten.

Dieser Beitrag stellt ein Modell der Bedeutungszuschreibung vor, das zum besseren Verständnis der Unternehmenskommunikation beitragen soll. Es lässt aber auch zahlreiche Fragen offen. Zunächst müssen die einzelnen Interpretationsfelder Medien, Situation, Produkt und Habitus theoretisch und empirisch weiter untersucht werden. Auch die Interdependenz dieser Felder, beispielsweise der Einfluss der Situation auf unterschiedliche Habitus, bietet der Forschung weiterhin viel Raum. Die zentrale Erkenntnis dieses theoretischen Beitrags, dass es den Konsumenten nicht gibt, sondern nur interpretierende Wesen, macht die weitere Untersuchung der Einflussfaktoren und ihrer Wirkung auf die unterschiedlichen Konsumententypen notwendig und kann der Unternehmenskommunikation wichtige Erkenntnisse für eine bessere Kommunikation liefern.

Literaturverzeichnis

Aaker, J. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research 34(3), S. 347 – 356.

Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics 84 (3), S. 488 – 500.

Albert, N. (2013). The role of brand love in consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing 30, S. 258 – 266.

Avery, J., Fournier, S., & Wittenbraker, J. (2014). Das Geheimnis guter Beziehungen. Harvard Business Manager 9, S. 44 – 55.

Avis, M., Forbes, S., & Ferguson, S. (2014). The brand personality of rocks. A critical evaluation of a brand personality scale. Marketing Theory 14(4), S. 451 – 475.

Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. (2012). Brand love. Journal of Marketing 76(2), S. 1- 16.

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (1994). Riskante Freiheiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2000). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Fischer.

Bernays, E. (1947, März). The Engineering of Consent. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 250(1), S. 113 – 120.

Bernays, E. (2007). Propaganda. Freiburg im Breisgau: Orange.

Blumer, H. (2013). Symbolischer Interaktionismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Boltanski, L., & Esquerre, A. (2017). Enrichissement. Une critique de la marchandise. Paris: Gallimard.

Bon, G. L. (2009). Psychologie der Massen. Hamburg: Nikol.

Bourdieu, P. (1987). Die feinen Unterschiede. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Brandom, R. (2000). Expressive Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Brandom, R. (2015). Wiedererinnerter Idealismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bruhn, M. (2009). Integrierte Unternehmens- und Markenkommunikation. Stuttgart: Schäffer Poeschel.

Burmann, C., Halaszovich, T., Schade, M., & Hemmann, F. (2015). Identitätsbasierte Markenführung. Wiesbaden: Springer Gabler.

Bussemer, T. (2008). Propaganda: Konzepte und Theorien. Wiesbaden: VS.

Dahrendorf, R. (1979). Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Dewey, J. (2004). Ein kurzer Katechismus, die Wahrheit betreffend. In J. Dewey, Erfahrung, Erkentnis und Wert (S. 219 – 228). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Domizlaff, H. (1992). Die Gewinnung des Öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Markentechnik. Hamburg: Marketing Journal.

Eco, U. (2000). Kant und das Schnabeltier. München: Hanser.

Endress, M. (2002). Vertrauen. Bielefeld: transcript.

Escalas, J. E., & Bettman, J. (2005). Self-construal, reference-groups, and brand meaning. Journal of Consumer Research 32,3, S. 378 – 389.

Esch, F.-R. (2016). Identität. Das Rückgrat starker Marken. Frankfurt am Main/New York: Campus.

Esch, F.-R., Geus, P., & Langner, T. (2002). Brand Performance Measurement zur wirksamen Marken navigation. Controlling 8/9, S. 473 – 482.

Esch, F.-R., Langner, T., Schmitt, B., & Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of Product & Brand Management 2(15), S. 98 – 105.

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: University Press.

Fetscherin, M. (2014). What type of relationship do we have with loved brands? Journal of Consumer Marketing 31(6/7), S. 430 – 440.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Devoloping Relationship Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research 24, S. 343 – 373.

Freud, S. (1917). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt am Main: Fischer.

Freud, S. (2009). Das Ich und das Es. Frankfurt am Main: Fischer.

Fritz, W., Lorenz, B., & Kempe, M. (2014). An extended search for generic consumer-brand relationships. Psychology & Marketing, S. 976 – 991.

Goethe, J. W. (1997). Faust. Erster und zweiter Teil. München: dtv.

Goethe, J. W. (2012). Maximen und Reflexionen. Wiesbaden: Marixverlag.

Goffman, E. (1986). Interaktionsrituale. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goffman, E. (2005). Rede-Weisen. Formen der Kommunikation in sozialen Situationen. Konstanz: UVK.

Hammerl, M., Dorner, F., Foscht, T., & Brandstätter, M. (2016). Attribution of symbolic brand mean ing: the interplay of consumers, brands and reference groups. Journal of Consumer Marke ting 33(1), pp. 32 – 40.

Hartmann, M. (2011). Die Praxis des Vertrauens. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hellmann, K.-U. (2003). Soziologie der Marke. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Homburg, C., Koschate, N., & Hoyer, W. (2005). Do Satisfied Customers Really Pay More? A Study of the Relationship Between Customer Satisfaction and Willingness to Pay. Journal of Marketing 69, S. 84 – 96.

Hörstermann, K. (2016). Der Wandel der Konsumstruktur in Deutschland. Kölner Zeitschrift für Sozio logie und Sozialpsychologie 68, S. 713 – 730.

Horton, D., & Wohl, R. (1956). Mass Communication and Para-Social Interaction. Observations On Intimacy at a Distance. Psychiatry 19, S. 215 – 229.

Janich, N. (2016). Begriffskonzepte von Unternehmenskommunikation – ein Vergleich der Disziplinen. In I. E. Karstens, & A. Busch, Handbuch Wirtschaftskommunikation (S. 29 – 43). Tübingen: Narr Francke Attempto.

Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler.

Kervyn, N., Fiske, S., & Malone, C. (2012). Brands as Intentional Agents Framework: How Perceived Intentions and Ability Can Map Brand Perception. Journal of Consumer Psychology 22, S. 166 – 176.

Kröber-Riel, W., & Gröppel-Klein, A. (2013). Konsumentenverhalten. München: Vahlen.

Langner, T., Schmidt, J., & Fischer, A. (2015). Is It Really Love? A Comparative Investigation of the Emotional Nature of Brand and Interpersonal Love. Psychology & Marketing 32(6), S. 624 – 634.

Ling, J., & Sung, Y. (2014). Nothing Can Tear Us Apart: The Effect of Brand Identity Fusion in Consumer-Brand Relationships. Psychology & Marketing 31(1), S. 54 – 69.

Linxweiler, R. (2001). BrandScoreCard: Ein neues Instrument erfolgreicher Markenführung. Groß- Umstadt: Sehnert.

Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N. (2000). Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Luhmann, N. (2014). Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Konstanz und München: UVK.

McAllister, D. J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal 38(1), S. 24 – 59.

McCarthy, J. (1960). Basic Marketing. A Managerial Approach. Richard D. Irwin: Homewood, Illinois.

Mead, G. H. (1980a). Soziales Bewußtsein und das Bewußtsein von Bedeutungen. In G. H. Mead, Ge sammelte Aufsätze, Band I (S. 210 – 220). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mead, G. H. (1980b). Die soziale Identität. In G. H. Mead, Gesammelte Werke, Band 1 (S. 241 – 252). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mead, G. H. (1983b). Eine pragmatische Theorie der Wahrheit. In G. H. Mead, Gesammelte Aufsätze, Band 2 (S. 185 – 210). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Meffert, H., Burmann, C., & Kirchgeorg, M. (2012). Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Wiesbaden: Gabler.

Morgan, R. M., & Hunt, S. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing 58(3), S. 20 – 38.

Musil, R. (1994). Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Popitz, H. (1992). Phänomene der Macht. Tübingen: Mohr Siebeck.

Reichertz, J. (2007). Die Macht der Worte und der Medien. Wiesbaden: VS.

Reichertz, J. (2011). Kommunikationsmacht. Wiesbaden: VS.

Reimann, A., Castano, R., Zaichkowsky, J., & Bechara, A. (2012). How we relate to brands. Journal of Consumer Psychology 22(1), S. 128 – 142.

Rennhak, C. (2014). Konsistent, hydrid, multioptional oder paradox? Einsichten über den Konsumen ten von heute. In M. Halfmann, Zielgruppen im Konsumentenmarketing (S. 177 – 186). Wies baden: Springer Gabler.

Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2010). The functional role of the parieto-frontal mirror circuit: Interpretations and misinterpretations. Nature Reviews Neuroscience 11(4), S. 264 – 274.

Rommerskirchen, J. (2015). Was ist korporative Kommunikation? Grundriss einer Phänomenologie. Journal für korporative Kommunikation 1/2015, S. 4 – 16.

Rommerskirchen, J. (2016). Kooperation, Kontingenz und die dunkle Materie – ein Essay über das Problem der sozialen Welt. Journal für korporative Kommunikation 2/2016, S. 29 – 40.

Rommerskirchen, J. (2017). Soziologie & Kommunikation. Theorien und Paradigmen von der Antike bis zur Gegenwart. Wiesbaden: Springer VS.

Rommerskirchen, J., & Woll, A.-K. (2015). Normative Erwartungen und internalisierte Werte – Marken als ethische Konstrukte. Journal of Business and Media Psychology 1, S. 10 – 25.

Schilbach, L., & et. al. (2013). Toward a second-person approach neuroscience. Behavioral and Brain Sciences 36, S. 393 – 462.

Schmid, B. F., & Lyczek, B. (2008). Die Rolle der Kommunikation in der Wertschöpfung der Unternehmung. In M. Meckel, & B. Schmid, Unternehmenskommunikation (S. 3 – 152). Wiesbaden: Gabler.

Schoeneborn, D., & Wehmeier, S. (2014). Kommunikative Konstitution von Organisationen. In A. Zer faß, & M. Piwinger, Handbuch Unternehmenskommunikation (S. 411 – 429). Wiesbaden: Springer Gabler.

Trommsdorff, V., & Teichert, T. (2011). Konsumentenverhalten. Stuttgart: Kohlhammer.

Warrington, P., & Shim, S. (2000). An empirical Investigation of the Relationship between ProductInvolvement and Brand Commitment. Psychology and Marketing 17(9), S. 761 – 782.

Zerfaß, A. (2014). Unternehmenskommunikation und Kommunikationsmanagement: Strategie, Management und Controlling. In A. Zerfaß, & M. Piwinger, Handbuch Unternehmenskommunika tion (S. 21 – 80). Wiesbaden: Springer Gabler.

Hier gibt’s die PDF-Version des Fachartikels