Der vorliegende Fachartikel widmet sich der Frage, inwieweit die Marke als Konstrukt als Beziehungspartner fungieren kann. Die zugrundeliegenden theoretischen Annahmen stammen zum einen aus der modernen Marketingliteratur und beinhalten zum anderen soziologische und sozialpsychologische Theorieansätze, die die interpersonelle Beziehungsführung in den Forschungsmittelpunkt stellen. Darüber hinaus tragen sechs explorative Interviews zum Thema Beziehungsführung zum Erkenntnisgewinn bei. Die Interpretation der Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Modelle macht deutlich, dass Markenbeziehungen und interpersonelle Paarbeziehungen in großen Teilen durch übereinstimmende Faktoren determiniert werden, zeigt jedoch auch die Grenzen ihrer Vergleichsmöglichkeit auf. Als zentrales Phänomen und Schnittpunkt beider Beziehungsmodelle konnte das Streben nach divergenter Ergänzung ermittelt werden. Demzufolge suchen Individuen beim Eingehen von Beziehungen nach einem Partner, der durch vorhandene Ähnlichkeit zum einen als Identifikationsobjekt für das eigene Selbst dienen kann und gleichzeitig möglichst gegensätzliche Wesenszüge besitzt, die zu einer Erweiterung des eigenen Selbst führen können. Die hypothetischen Grundannahmen dieses Artikels sollen schließlich dazu beitragen, das Phänomen der Konsumenten-Marken-Beziehung besser zu verstehen und damit auch Implikationen für die Optimierung des unternehmerischen Beziehungsmarketings zu generieren.

Marken können in unserem Leben eine elementare Rolle spielen. Manche Menschen geben ihren Autos Namen und sprechen mit ihnen, Fans großer Technologieunternehmen kampieren tagelang vor deren Stores, um als einer der ersten deren neueste Produktinnovation zu erwerben und einige verewigen ihre Lieblingsmarken sogar in Form von Tattoos permanent auf ihren Körpern (vgl. Fröhlich, 2015, S. 1). Das Erreichen einer emotionalen Beziehung zwischen Konsumenten und ihren Marken stellt, angesichts der steigenden Herausforderungen moderner Märkte und der zunehmenden Austauschbarkeit von Produkten, das Ziel der heutigen Markenführung dar. Die Bedürfnisse und Bindungsmotive des modernen Konsumenten sind dabei Zielgrößen, die aus der unternehmerischen Perspektive des Beziehungsmarketings bislang vernachlässigt wurden. Dies liegt nicht zuletzt an der Komplexität, die mit dem Phänomen der Beziehungsführung einhergeht. Mit der zugrundeliegenden Prämisse, dass Menschen Beziehungen zu Marken ähnlich wie Beziehungen zu Menschen eingehen (vgl. Fournier, 2005, S. 212 ff.), ist davon auszugehen, dass Markenbeziehungen ebenso individuell und vielfältig sind, wie interpersonelle Beziehungen. Darüber hinaus liegt die Annahme nahe, dass die Determinanten der interpersonellen Beziehungsführung Aufschluss darüber geben können, welche ausschlaggebenden Bedürfnisse und Motive das Eingehen von Markenbeziehungen bestimmen. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des folgenden Fachartikels die zentralen Determinanten des Eingehens und der Aufrechterhaltung interpersoneller Paarbeziehungen bestimmt und mit denen der objektbezogenen Markenbeziehung verglichen. Es soll herausgearbeitet werden, inwieweit die Marke als Konstrukt als Beziehungspartner fungieren kann, sich die zugrundeliegenden Modelle der Beziehungsführung entsprechen und wo möglicherweise die Grenzen dieses Vergleichs liegen. Damit ergibt sich folgende Forschungsfrage: Inwiefern suchen Menschen in Marken die gleichen Eigenschaften, wie in einem Beziehungspartner?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden im theoretischen Teil dieses Artikels verschiedene Ansätze und aktuelle Modelle aus der Marketingliteratur sowie soziologische und sozialpsychologische Theorien zur interpersonellen Beziehungsführung betrachtet. Darüber hinaus werden im Rahmen einer eigenen qualitativen Forschung die zentralen Determinanten der Beziehungsführung zu Menschen und zu Marken bestimmt und vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen eingeordnet. Ziel ist es, die bestehenden marketingtheoretischen Ansätze um neue Erkenntnisse zu bereichern, die den Konsumenten als interpretierendes Wesen in den Mittelpunkt der Analyse stellen. Auf diese Weise sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die die Praxis der Unternehmensführung und der Markenkommunikation

Markenkommunikation zukünftig verstärkt auf die Ansprüche und Bedürfnisse des modernen Konsumenten ausrichten.

Der Anspruch des Relationship Marketings

Aus Konsumentensicht werden Marken immer austauschbarer (vgl. Sander/Friedrichs/Hubfeld 2009, S. 19). Eine klare Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb und die Hervorhebung der eigenen Position gilt dementsprechend als eine der größten Herausforderungen der modernen Markenführung. In diesem Zusammenhang wird der Marke als Beziehungskonstrukt und dem Aufbau einer langfristigen Bindung zwischen Konsument und Unternehmen immer mehr Bedeutung zu gemessen. Mit der Abwendung vom rein transaktionsorientierten Marketing etabliert sich zunehmend das Beziehungsmarketing. In dessen Mittelpunkt steht der strategische Aufbau von Kundenbeziehung mit dem Ziel der langfristigen Bindung profitabler Kunden (vgl. Bruhn 2009, S. 2). Die klassische Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten an den zuvor ermittelten Marktbedürfnissen wird im Rahmen des Relationship Marketings um das aktive Management von Kundenbeziehungen erweitert (vgl. Bruhn 2009, S. 11 f.). Ausschlaggebend für das Leistungsangebot eines Unternehmens ist nicht länger einzig das Produkt. Auch die Interaktion mit dem Kunden wird zu einem elementaren Bestandteil der Leistung und damit zur Voraussetzung für Kundenbindung. Ziel ist es, in Form von Verbundenheit, einen freiwilligen Bindungszustand aufgrund psychologischer Bedingungen wie Vertrauen und Sympathie und Zufriedenheit zu schaffen. Das Beziehungsmarketing zielt darauf ab, durch strategische Maßnahmen diesen Bindungszustand zu stärken und im Rahmen langfristiger Konsumenten-Marken-Beziehungen die intensivere Verbundenheit des Kunden mit dem Unternehmen zu erreichen, um so den ökonomischen Unternehmenserfolg zu steigern (vgl. Bruhn 2009, S. 80 f.). Statt der lange vorherrschenden, eindimensionalen Kommunikation wird der Konsument nunmehr zu einem aktiven strategischen Partner, dessen Wünsche und Bedürfnisse direkt in die Unternehmensführung einfließen. Im Rahmen des Relationship Marketings wird die Relevanz von Marken-Kunden-Beziehungen aus Unternehmenssicht deutlich. Die Ansätze zu deren Aufbau stammen aus der klassischen Marketingperspektive. Aus dieser Perspektive genügt die strategische, kommunikative Ausrichtung der Markenbotschaften an die jeweilige Zielgruppe, um eine langfristige Beziehung zwischen Marke und Konsument zu forcieren. Ein kommunikativer Stimulus, hinreichend angepasst an die Zielgruppe, ist dementsprechend ausreichend, um ein bestimmtes Verhalten seitens des Konsumenten zu erreichen (vgl. Burmann et al. 2015, S. 60). Diese behavioristische Marketingtechnik vernachlässigt jedoch maßgeblich den Konsumenten als soziales Wesen und interpretierenden Akteur mit subjektiven Wahrnehmungen und Empfindungen (vgl. Rommerskirchen 2017, S. 36).

Perspektivenwechsel: wie Unternehmen Bedeutungen schaffen

Betrachtet man den Konsumenten als interpretierendes Wesen, das sich mit den Kommunikationsangeboten seiner Umwelt aktiv auseinandersetzt und deren Bedeutungen erst durch eine subjektive Interpretation generiert, muss er zwangsläufig zum wesentlichen Bestandteil der Markenkommunikation werden. Dieses Verständnis beruht auf den kommunikationstheoretischen Grundlagen des Pragmatismus und damit einhergehend dem Symbolischen Interaktionismus (vgl. Blumer 2013, S. 64 ff.). Die Unternehmenskommunikation leistet demnach nicht nur Konstruktionsarbeit. Sie kann vielmehr als Bedeutungsgenerator verstanden werden, deren Botschaften einem ständigen Interpretationsprozess der Rezipienten unterliegen und sich damit der alleinigen Kontrolle und Steuerung durch das Unternehmen entzieht (vgl. Rommerskirchen 2015, S. 10 f.) Ob eine Marke zu einem bedeutungsvollen Symbol oder einem Beziehungspartner wird, kann demnach nicht unternehmerisch konstruiert werden, sondern obliegt der Wahrnehmung und Interpretation des Kunden. Diese Annahme lässt sich anhand der drei Prämissen des Symbolischen Interaktionismus nach Herbert Blumer verdeutlichen (vgl. Blumer 2013, S. 64 ff.). In seiner ersten Prämisse postuliert er, dass Akteure Dingen gegenüber ausschließlich aufgrund der Bedeutungen, die diese für ihn haben, handeln vy. Mit Dingen beschreibt Blumer alle wahrnehmbaren Phänomene. Deren Bedeutung, so die zweite Prämisse, entsteht einzig im Rahmen der sozialen Interaktion mit anderen Akteuren. Die dritte Prämisse drückt schließlich aus, dass die Bedeutung darüber hinaus einem ständig fortlaufenden, interpretativen Prozess und ständigem Wandel unterliegt. So hat jede Bedeutung ihren Ursprung im Interaktionsprozess und ist dadurch gleichzeitig immer auch ein Ergebnis sozialen Handelns (vgl. Blumer 2013, S. 64 f.). Die Bedeutungen befinden sich damit in den Köpfen des Akteurs und beeinflussen dessen Gedanken und Handlungen (vgl. Rommerskirchen 2014, S. 161). Blumer schlussfolgert, dass Bedeutungen niemals in den Eigenschaften der Dinge an sich oder in der isolierten Betrachtung durch den Akteur entstehen können, sondern immer und ausschließlich im Interaktionsprozess. Die Interpretation und damit die Generierung von Bedeutung ist dabei auch abhängig von situativen und intersubjektiven Faktoren und der Sozialisation des Akteurs (vgl. Blumer 2013, S. 67 f.) Übertragen auf die Unternehmenskommunikation lässt sich diese als symbolische Interaktion zwischen Unternehmen und Konsumenten charakterisieren. Sie ist ein Instrument zur Umwandlung von Zeichen, Objekten und Handlungen in Symbole und damit der Generierung von Bedeutung durch deren Gebrauch (vgl. Rommerskirchen 2015, S. 11). Es zeigt sich demnach, dass Unternehmen als Bedeutungsgeneratoren in einer stetigen Abhängigkeit zum interpretierenden Konsumenten stehen und dieser damit maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung einer Markenbedeutung nimmt. Es liegt also nahe, die Beziehung zwischen Konsument und Marke nicht länger aus der klassischen Marketingperspektive zu betrachten, sondern vielmehr den Konsumenten zum zentralen Objekt der Markenbeziehungsforschung zu machen.

Die Marke als Beziehungspartner?

In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze, die die Beziehung zwischen Konsumenten und Marken beschreiben. Wie vorangehend beschrieben, wird der Aufbau einer Bindung zwischen Konsument und Unternehmen nicht länger aus rein transaktionistischer Sicht betrachtet. Mit der Konzeptualisierung der Marke als Persönlichkeit stützt sich dieser Artikel auf ein ganzheitliches Modell, welches die subjektive Wahrnehmung des Konsumenten in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt.

Das Forschungsparadigma der Markenpersönlichkeit basiert auf den grundlegenden Annahmen zweier Theorien. Dazu gehört zum einen die Animismustheorie, welche besagt, dass Individuen dazu neigen, nicht-lebenden Objekten menschliche Eigenschaften zuzusprechen (vgl. Gilmore 1919), um „Interkationen mit der nicht-materiellen Welt zu vereinfachen“ (Fournier 2005, S. 213). Dieses Phänomen lässt sich auch im Umgang mit Marken beobachten. So folgt Jennifer Aaker mit ihrer Studie zur Markenpersönlichkeit der Annahme, dass Menschen Marken wie Menschen kategorisieren und ihnen menschliche Eigenschaften zuschreiben. Die zweite Theorie bezieht sich auf das Phänomen parasozialer Beziehungen. Dieses Konzept stammt in seinem Ursprung von Richard Wohl und Donald Horton aus den 1950er Jahren. Es beschreibt die Beobachtung von Quasibeziehungen zwischen Medienakteuren und Zuschauern, die durch eine simulierte, einseitig ablaufende parasoziale Interaktion entsteht (vgl. Horton/Wohl 1956, S. 215 ff.).

Die Idee der Markenpersönlichkeit berechtigt die Betrachtung der Marke als aktiven und gleichwertigen Beziehungspartner. Sie stellt dabei eine Art Zusatznutzen dar, der über den rein produktbezogenen Nutzen hinausgeht und unterscheidet die Marke von ihren Wettbewerbern. Damit nimmt sie maßgeblichen Einfluss auf Konsumpräferenzen (vgl. Aaker 2005, S. 167 ff.). Die Entstehung der Markenpersönlichkeit wird von unterschiedlichen Faktoren determiniert. Marketingstrategien, die darauf abzielen, Marken mit menschlichen Persönlichkeitseigenschaften in Verbindung zu bringen, können dazu führen, dass diese Assoziationen langfristig und konstant beim Konsumenten verankert werden. Die Wahrnehmung der Markenpersönlichkeit wird folglich bei jedem direkten und indirekten Kontakt mit der Marke geformt. So können auch Persönlichkeitseigenschaften von typischen Markennutzern oder Mitarbeitern des Unternehmens direkt auf die Marke übertragen werden. Darüber hinaus beeinflussen Produktattribute, Assoziationen mit einer bestimmten Produktkategorie sowie der Markenname oder das Logo die Wahrnehmung der Markenpersönlichkeit (vgl. Aaker 2005, S. 167 ff.).

Auf dieser Annahme basiert auch der wissenschaftliche Ansatz von Susan Fournier. Die Ergebnisse ihrer Forschung unterstützen die These, dass Menschen zu den Marken, die sie kontinuierlich verwenden, Beziehungen aufbauen, die mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichbar sind. Sie legitimiert Marken als lebendige Beziehungspartner, die aufgrund von zielgerichteter Marketingkommunikation nicht als passives Objekt, sondern vielmehr als aktive Teilnehmer am Aufbau einer Beziehung wahrgenommen werden (vgl. Fournier 2005, S. 212 ff.). Fournier geht davon aus, dass Markenbeziehungen als Mittel zur Sinnstiftung betrachtet werden können, die dabei helfen, das Leben eines Menschen zu strukturieren und die eigene Identität zu formen. Sie charakterisiert Markenbeziehungen als multiplexe und dynamische Phänomene, die, über mehrere Dimensionen hinweg, verschiedene Erscheinungsformen annehmen und sich im Zeitverlauf verändern können (vgl. Fournier 2005, S. 215 f.).

Das Paradigma der Markenpersönlichkeit gibt vielen Theoretikern Anlass zur regelmäßigen Kritik. Eine unreflektierte Analogie, welche die Emotionen, die aus Markenbeziehungen hervorgehen können mit jenen in interpersonellen Beziehungen gleichsetzt, ist für viele Forscher nicht zulässig. Versuche, Konstrukte wie Markenliebe (vgl. Carroll/Ahuvia 2006, S. 79 ff.) oder Konsumenten-Hingabe (vgl. Pimentel/Reynolds 2004, S. 2 ff.) wissenschaftlich zu untermauern werden skeptisch betrachtet. So konnten Langner et al. in ihrer Studie aufzeigen, dass deutliche Unterschiede im Erleben von emotionaler Erregung und Freude in Markenbeziehungen gegenüber interpersonellen Beziehungen existieren. Demnach ist die Intensität der erlebten Emotionen bei Markenbeziehungen deutlich geringer (vgl. Langner et al. 2015, S. 624 ff.). Nichts desto trotz konnte das Paradigma der Markenpersönlichkeit in den letzten Jahrzehnten durch die Ergebnisse intensiver, wissenschaftliche Auseinandersetzung gefestigt werden (vgl. Rommerskirchen 2017, S. 36). Damit dient es mit seinen grundsätzlichen Annahmen neben der Theorie von Susan Fournier als Grundlage des vorliegenden Artikels.

Warum Menschen Beziehungen eingehen

Die bisher aufgezeigten Ansätze und Theorien beleuchten zusammengefasst die unternehmerische Perspektive auf das Phänomen der Konsumenten-Marken-Beziehung. Unter Berücksichtigung der Annahme, dass Beziehungen zu Marken denen zu Menschen ähneln, sollen folgend Erklärungsansätze hinsichtlich des Eingehens und der Aufrechterhaltung von Paarbeziehungen aufgezeigt werden.

In der Wissenschaft existiert eine Vielzahl verschiedener Definitionen, die die Charakteristika interpersoneller Paarbeziehung mehr oder weniger eng begrenzt darstellen. Um im Rahmen dieses Artikels ein einheitliches Verständnis von Paarbeziehungen zu gewährleisten, wird im Folgenden die Definition von Karl Lenz als Grundlage herangezogen: „Unter einer Zweierbeziehung soll ein Strukturtypus persönlicher Beziehung zwischen Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts verstanden werden, der sich durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit (Exklusivität) auszeichnet, ein gesteigertes Maß an Zuwendung aufweist und die Praxis sexueller Interaktion – oder zumindest deren Möglichkeit – einschließt.“ (Lenz 2009, S. 48) Darüber hinaus schlägt Lenz in einem Grundkonzept persönlicher Beziehungen weitere Merkmale vor, die die persönliche Beziehung von anderen, beziehungsähnlichen Konstrukten abgrenzen und für das Begriffsverständnis dieser Arbeit hilfreich sind. So teilt jede persönliche Beziehung laut Lenz ein Moment der personellen Unersetzbarkeit und unterliegt einer kontinuierlichen Fortdauer-Idealisierung. Darüber hinaus wird das Vorhandensein persönlichen Wissens über das Gegenüber und auch über das Wesen der Beziehung selbst vorausgesetzt. Schlussendlich kennzeichnen sich persönliche Beziehungen durch die Entstehung einer emotional fundierten, gegenseitigen Bindung aus der in diesem Zusammenhang auch eine ausgeprägte Interdependenz resultiert (vgl. Lenz 2009, S. 42 ff.)

Sowohl die Soziologie als auch die Sozialpsychologie geben Hinweise auf mögliche Motive, die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Paarbeziehungen eine zentrale Rolle spielen können. Dabei ist zunächst das wesentliche menschliche Verlangen nach sozialer Zugehörigkeit, Nähe und Intimität zu nennen (vgl. Sternberg 1988, S. 120, Rubin 1970, S. 267 f.). Partnerschaften haben das Potenzial, dieses evolutionäre Bedürfnis zu befrieden. In diesem Zusammenhang ist auch der Wunsch nach Vertrautheit, Zärtlichkeit und sexueller Interaktion von Bedeutung (vgl. Hatfield/Walster 1978, S. 9., Lee 1988, S. 42 f.). Obwohl sexueller Austausch keine zwangsläufige Voraussetzung für das Führen einer Paarbeziehung sein muss (vgl. Lenz 2009, S. 48), stellt er doch ein tief verankertes menschliches Grundbedürfnis dar. Ein weiteres, damit einhergehendes Bindungsmotiv ist das kontinuierliche Streben nach intensiven Gefühlszuständen wie Freude, Erregung, Leidenschaft oder sogar Ekstase. Der Aspekt der Leidenschaft ist Teil einer Vielzahl behandelter Theorien zur interpersonellen Liebe (vgl. Lee 1988, S. 45 f., Sternberg 1988, S. 119). Schließlich können Liebesbeziehungen Orientierung und Halt bieten und das Bedürfnis nach Sicherheit und Vorhersehbarkeit im Lebensalltag erfüllen (vgl. Hatfield 1988, S. 207, Lee 1988, S. 43 f.). Dabei bieten sie Raum für Selbstentfaltung und die Ausbildung der eigenen Identität, zu deren Stabilisation die stetige Rückversicherung der Liebe und Anerkennung des Partners maßgeblich beiträgt (vgl. Aron/Aron 1994, S. 28 f., Illouz 2015, S. 205 ff.).

Wie Beziehungen entstehen

Ein besonders hohes Forschungsinteresse besteht seit jeher in der Suche nach ausschlaggebenden Gründen für die Entstehung von Liebesbeziehungen. Als relevante Faktoren, die Einfluss auf die interpersonelle Anziehung nehmen, werden vor allem Ähnlichkeit bzw. Gegensätzlichkeit, physische Attraktivität und wünschenswerte Charaktereigenschaften diskutiert.

Die zugrundeliegende These der Homophilie, oder auch der „Ähnlichkeits-Hypothese“ (Lenz 2009, S. 72) lässt sich durch die umgangssprachliche Äußerung „Gleich und gleich gesellt sich gern“ verdeutlichen. Bezogen auf die Partnerwahl besagt sie, dass Menschen sich ihren Partner basierend darauf suchen, wie ähnlich er ihnen im Hinblick auf relevante Faktoren ist. Diese Faktoren können sowohl Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen und Werte umfassen, sich aber auch auf die soziale Schicht, das Alter oder die physische Attraktivität beziehen (vgl. Lenz 2009, S. 72 f.). In der Sozialpsychologie werden die Gründe für Homophilie unter anderem in Selektions- und Sozialisationseffekten sowie in der Theorie des sozialen Vergleichs gesucht. Soziales Vergleichen umschreibt das menschliche Bestreben, die eigene Meinung und Fähigkeiten ständig anhand des direkten Vergleichs mit anderen zu überprüfen, insbesondere dann, wenn keine objektiven Maßstäbe vorliegen. Stellt der soziale Vergleich heraus, dass Andere dieselbe Meinung haben oder etwas vergleichbar gut können, führt dies zur Bestätigung der eigenen Qualifikationen (vgl. Wild/Möller 2015, S. 291). Unterstützend dabei wirken sich Selektions- und Sozialisationseffekte aus. Zunächst einmal ist der Kontakt zwischen Menschen, die sich räumlich nahe sind, wahrscheinlicher als das Aufeinandertreffen von Menschen, deren Leben in großer Entfernung voneinander stattfindet. Diese Verteilung unterliegt jedoch keinen zufälligen Faktoren, sie ist vielmehr abhängig von demographischen und sozialen Variablen. Schlussfolgernd treffen Menschen besonders wahrscheinlich auf Menschen, die ihnen hinsichtlich bestimmter Merkmale, wie beispielsweise dem Alter, dem Bildungsstand oder dem Einkommen ähneln. Darüber hinaus sozialisieren sich die Mitglieder einer Gruppe immer auch gegenseitig. Dies schließt ein, dass sie sich im Zeitverlauf hinsichtlich ihrer Einstellungen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zunehmend angleichen (vgl. Wild/Möller 2015, S. 291). Bezogen auf Paarbeziehungen führt Ähnlichkeit dementsprechend nicht nur zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Paarbildung, sondern trägt durch den kontinuierlichen sozialen Vergleich auch zur dauerhaften Stabilität der Beziehung bei (vgl. Burkart 1997, S. 64).

Der Stellenwert des Ansatzes der Heterophilie, beziehungsweise der „Komplementaritäts-Hypothese“ (Lenz 2009, S. 72), ist in der Wissenschaft nur noch gering (vgl. Lenz 2009, S. 72). Das im Volksmund umschriebene „Gegensätze ziehen sich an“ beschreibt in der Wissenschaft die Partnerwahl auf Basis gegensätzlicher psychischer Dispositionen und unbewusster Bedürfnisse. Dabei wird eine Ähnlichkeit hinsichtlich soziokultureller Merkmale nicht ausgeschlossen. Sie ist allerdings nicht das Ergebnis einer konkreten Wahl, sondern vielmehr eine Art Vorstrukturierung, die über das soziale Netzwerk eines Individuums entscheidet. Die tatsächliche Partnerwahl ist der Theorie nach aber durch komplementäre Bedürfnisse bestimmt (vgl. Burkart 1997, S. 83 f.). In der Psychoanalytik haben Forscher beispielsweise mit dem Konzept der Kollision gearbeitet. Dieses geht von einer Komplementarität der Neurosen zweier Liebender aus, also leichter psychischer Defizite, die sich in ihrer Gegensätzlichkeit ergänzen. Die neurotischen Dispositionen basieren auf nicht verarbeiteten, seelischen Konflikten aus früheren Entwicklungsphasen der Individuen. In Beziehungen werden die jeweiligen, gegensätzlichen Lösungsvarianten dieser Konflikte im Rollenverhalten der Partner ausgelebt (vgl. Willi 2004, S. 202 ff.).

Der Einfluss der physischen Attraktivität bezieht sich auf subjektive Wahrnehmung des äußeren Erscheinungsbildes eines Menschen und dessen Übereinstimmung mit dem eigenen Schönheitsideal (vgl. Hatfield/Sprecher 1986, S. 4). Bei Befragungen zu den Gründen für die anfängliche Anziehung zwischen Paaren gehört sie zu den am häufigsten genannten Faktoren (vgl. Aron et al. 1989, S. 249., Sprecher et al. 1994, S. 358, Felmlee 1995, S. 300). Die wahrgenommene Attraktivität des äußeren Erscheinungsbildes kann durch weitere Merkmale, beispielsweise Mimik, Gestik oder die Stimme, beeinflusst werden (vgl. Aron et al 1989, S. 246 ff., Riela et al. 2010, S. 475 ff.). Walster und Kollegen konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass allein die physische Attraktivität über die Sympathie und den Wunsch nach weiterem Kontakt mit einem zufälligen Dating Partner entscheidet. Andere Faktoren, wie die Intelligenz, Persönlichkeitseigenschaften oder übereinstimmende Interessen spielten bei der Anziehung keine Rolle (vgl. Walster et al. 1966, S. 513 ff.). Vor allem, wenn weitere Einflussgrößen fehlen oder der Zeitraum zur Bewertung sehr kurz ist, ist die Anziehung zwischen zwei Menschen stark abhängig von der wahrgenommenen, physischen Attraktivität (vgl. Berscheid/Walster 1974, S. 158).

Ein weiterer Prädiktor für die interpersonale Anziehung sind wünschenswerte Charaktereigenschaften eines potenziellen Partners. Obwohl die Optik eines Menschen über die erste Anziehung entscheidet, spielen charakterliche Qualitäten im Verlauf eine maßgebliche Rolle (vgl. Sprecher et al 1994, S. 358). Auch wenn sich die Vorstellungen eines idealen Charakters intersubjektiv unterscheiden, scheinen im Hinblick auf die Partnerwahl übergreifend relevante Persönlichkeitseigenschaften zu existieren. So konnten Felmlee und Kollegen in ihren Studien nachweisen, dass Fürsorglichkeit, Extrovertiertheit und Liebenswürdigkeit besonders erwünschte Eigenschaften eines potenziellen Partners sind. Darüber hinaus wurden vornehmlich Personen als anziehend beurteilt, die zuverlässig, intelligent, rücksichtsvoll, verständnisvoll, liebevoll, treu und humorvoll sind (vgl. Felmlee 1995, S. 301, Felmlee et al. 2008, S. 10).

Die interpersonelle Anziehungsforschung liefert wichtige Erkenntnisse in Bezug auf relevante Determinanten bei der Entstehung von Beziehungen. Jedoch muss kritisiert werden, dass sie die Dynamik menschlicher Beziehungen nicht ausreichend erfassen kann. Betrachtet werden ausschließlich bestehende Merkmale eines potenziellen Beziehungspartners. Interessen, Einstellungen, Persönlichkeitsmerkmale und das Äußere eines Menschen werden dabei als feststehend und unveränderlich aufgefasst. Darüber hinaus wird unterstellt, dass das Gegenüber diese problemlos erfassen und beurteilen kann. So entsteht ein stark statisches Schema des Beziehungsaufbaus, der sich in der Realität jedoch erst im Zeitverlauf und im Rahmen der Interaktion zwischen zwei Menschen entwickeln kann (vgl. Lenz 2009, S. 80 f.). Aus diesem Grund wird im Folgenden die Interaktionsdynamik als weiteres, zentrales Merkmal interpersoneller Beziehungen in den Mittelpunkt gerückt.

Die Dynamik in der Partnerschaft

Die zeitgebundene Entwicklung interpersoneller Beziehung lässt sich anhand der Theorie der sozialen Durchdringung und der Soziologie der Zweierbeziehung darstellen. Beide Ansätze beleuchten die Dynamik von Beziehungen als kontinuierlicher Prozess und untermauern die Bedeutung der Interaktion innerhalb dieses Prozesses.

Die Theorie der sozialen Durchdringung nach Altman und Taylor erklärt die Entstehung und Aufrechterhaltung von Beziehungen, indem sie die einzelnen Interaktionen zwischen zwei Individuen betrachtet. Ihr zugrunde liegt die Annahme, dass Beziehungspartner im Verlauf der Beziehung anhaltend weitere Facetten der Persönlichkeit des Anderen erfassen. Der Aufbau einer Beziehung wird dementsprechend durch das gegenseitige, sukzessive Vordringen in die Persönlichkeit des Partners vollzogen. Den Aufbau der Persönlichkeit des Menschen strukturieren Altman und Taylor mittels der Dimensionen Persönlichkeitsbreite und Persönlichkeitstiefe. Die Persönlichkeitsbreite setzt sich dabei aus zwei weiteren Dimensionen zusammen: Kategorien und Häufigkeit. Die Kategorien beziehen sich auf zentrale Themen, die im Laufe einer Beziehung eine Rolle spielen können, beispielsweise die Familie oder der Beruf. Jede der Kategorien umfasst zahlreiche Elemente, die im Rahmen von Interaktionen thematisiert werden können. Die Häufigkeit erschließt sich folglich aus der Anzahl der Interaktionen, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Kategorie stattfinden (vgl. Altman/Taylor 1973, S. 28 f., Bruhn 2009, S. 45 f.). Die Persönlichkeitstiefe umfasst die Gesamtheit der Persönlichkeitselemente, die sich in verschiedenen Schichten von der Oberfläche bis hin zum Kern der Persönlichkeit erstrecken. Die äußeren Schichten bestehen aus mehr Elementen als die inneren Schichten, die wiederum die essenziellen Charakteristika der Persönlichkeit ausmachen (vgl. Altman/Taylor 1973, S. 27 f.).

Zusammengefasst besteht der Prozess der sozialen Durchdringung im Vordringen in die Persönlichkeitstiefe des Beziehungspartners mittels Interaktion. Die Vielzahl der Interaktionen, die im Rahmen einer Partnerschaft vollzogen werden, ermöglichen es also zum einen, immer mehr Bereiche der Persönlichkeit im Sinne der Persönlichkeitsbreite zu offenbaren und zum anderen, immer intimere Essenzen der Persönlichkeit im Sinne der Persönlichkeitstiefe des Gegenübers zu erfahren (vgl. Altman/Taylor 1973, S. 29).

Ein weiteres, ganzheitliches Analysemodell für Paarbeziehungen stammt von dem Soziologen Karl Lenz. Er stellt dabei ebenfalls die Interaktion und die daraus folgende Konstruktion einer gemeinsamen Paar-Realität in das Zentrum der Überlegungen. Lenz betrachtet Paarbeziehungen als dynamische Prozesse, die auf Grundlage von Kommunikation, Interaktion und emotionaler Verbundenheit entstehen und nur durch den ständigen Austausch der Beziehungspartner aufrechterhalten werden können. Die Konstruktion und die Aufrechterhaltung einer gemeinsamen Wirklichkeit basiert dabei auf „Fremdverstehen durch Akte der Selbstauslegung“ (Lenz 2009, S. 187). Der subjektive Sinn der Handlung des Partners wird dabei auf Basis der eigenen Erfahrungen und Akzentuierung interpretiert (vgl. Lenz 2009, S. 187 ff.). „Je häufiger und intensiver zwei Personen Gelegenheit haben, sich kennen zu lernen und Mitteilungen auszutauschen, desto größer wird das Wissen voneinander und dadurch – trotz aller Schwierigkeiten – wird auch die Chance erhöht, zutreffend zu verstehen, was die andere Beziehungsperson ‚meint’. Es steigert sich dadurch auch die Chance, zu tragfähigen Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zu kommen“ (Lenz 2009, S. 193 f.). Trotzdem erkennt auch Lenz die Problematiken, im Rahmen derer die gegenseitige Verständigung und damit auch die gemeinsame Konstruktion der Realität an ihre Grenzen gerät. Trotz größter Vertrautheit bleibt die Wirklichkeit ein komplexes Phänomen, das jederzeit der Mehrdeutigkeit von Äußerungen und Handlungen unterliegt. Zusammengefasst bleibt auch bei großer Vertrautheit zwischen zwei Partnern das vollkommene Verstehen des Anderen unmöglich. Die Schwierigkeiten des Fremdverstehens und die Komplexität der Wirklichkeit verhindern eine vollkommene Übereinstimmung. Stattdessen kann immer nur die Annahme über einen vorläufigen Konsens und die Annäherung an den gemeinten Sinn unterstellt werden. Die daraus resultierende Unsicherheit wird im Rahmen der Alltagsinteraktionen jedoch nach Lenz kaum als solche wahrgenommen. Durch den gemeinsamen Glauben an die Richtigkeit und Übereinstimmung der Wirklichkeitskonstruktion auf Grundlage des gemeinsamen Erlebens und Miteinanders wird die praktische Handlungsfähigkeit im Beziehungsalltag sichergestellt (vgl. Lenz 2009, S. 193 f.).

Resümierend betrachtet Lenz den interaktiven Prozess der Vergemeinschaftung, die gegenseitige Wissensakkumulation und die daraus resultierende gemeinsame Paar-Identität, als entscheidend für die Entstehung und die Aufrechterhaltung einer Liebesbeziehung. Damit entspricht auch die, zu Beginn dieses Kapitels dargestellte, Theorie der sozialen Durchdringung in Teilen Lenz Auffassung. Er forciert jedoch weniger das Entschlüsseln und Verstehen der Persönlichkeit des Partners als zentrale Determinante, sondern vielmehr den Versuch, durch kontinuierliche Aushandlungsprozesse eine größtmögliche Übereinstimmung hinsichtlich der Wirklichkeitskonstruktion beider Beziehungspartner zu erschaffen. Nur auf diese Weise entwickelt sich laut Lenz das eigenständige Ich und Du zweier Individuen zum symbolhaften Wir (vgl. Lenz 2009, S. 56 ff.).

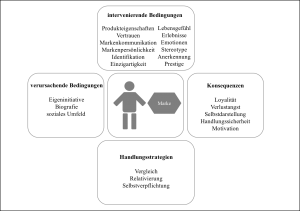

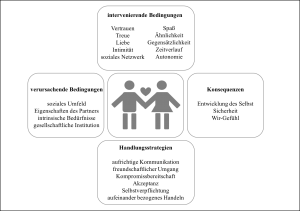

Ergebnis der empirischen Forschung: die Suche nach divergenter Ergänzung

Um eine Idee davon zu erzeugen, auf Basis welcher Motive und Bedingungen interpersonelle Liebesbeziehungen in der heutigen Zeit entstehen und aufrechterhalten werden und inwiefern diese Ergebnisse auch für die Beziehungsführung mit Marken gelten, wurden im Rahmen der empirischen Forschung sechs Leitfadeninterviews mit jeweils drei Alleinstehenden und drei Befragten in festen Paarbeziehungen geführt. Nach Abschluss wurden die Interviews transkribiert und entlang des Kodierungsprozesses der Grounded Theory (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 43 ff.) zunächst in zwei thematische Achsen untergliedert. Diese umfassen das Markenbeziehungsverhalten und das interpersonelle Beziehungsverhalten der Interviewpartner. Deren Subkategorien geben Aufschluss über die zugrundeliegenden Ursachen für die Entstehung des jeweiligen Beziehungsmodells und Variablen, die intervenierend auf die Beziehung einwirken. Darüber hinaus konnten Handlungsstrategien beobachtet werden, die die Subjekte im Rahmen der Beziehungsführung verfolgen, sowie Konsequenzen, die aus bestehenden Beziehungen resultieren (Abb. 1 und Abb. 2).

| Abb 1: Determinanten der Beziehungsführung zu Marken (Quelle: Eigene Darstellung) |

| Abb 2: Determinanten der interpersonellen Beziehungsführung |

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine Zusammenführung beider Beziehungsmodelle vorgenommen und überprüft, inwiefern eine Vergleichbarkeit der zentralen Determinanten der Beziehungsführung zu Menschen und zu Marken vorherrscht und wo wesentliche Differenzen liegen.

Als übergeordnetes Phänomen konnte im Rahmen der selektiven Kodierung (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 94) die Suche nach divergenter Ergänzung beobachtet werden. So geht aus den geführten Interviews hervor, dass die Befragten, sowohl in Beziehungen zu Marken, als auch im Rahmen von Paarbeziehungen, nach einem Partner suchen, der zum einen eine hohe Ähnlichkeit zu ihrem eigenen Selbst aufweist und gleichzeitig durch differente Eigenschaften das eigene Selbst positiv ergänzt.

Im Rahmen der Kategorie Markenbeziehungsverhalten zeigt sich der Wunsch nach divergenter Ergänzung allen voran in den Ausführungen hinsichtlich der eigenen Identifikation mit der Marke. So soll die wahrgenommene Markenpersönlichkeit in Teilen dem eigenen Selbstbild entsprechen, um dazu beizutragen, dieses nach außen zu kommunizieren. Neben der Persönlichkeit kommt auch der Kongruenz von Verhaltensmotiven und Einstellungen eine hohe Relevanz zu. Beispielsweise wird ein Konsens in Bezug auf die eigenen Wertvorstellungen und die unternehmerisch kommunizierten und gelebten Werte vorausgesetzt, um eine langfristige Markenbeziehung aufrechtzuerhalten. Resümierend erscheint das Streben nach Identifikation mit der Marke zum einen dazu beizutragen, das eigene Selbstbild widerspruchsfrei aufrechterhalten zu können. Zum anderen dient der Konsum gleichzeitig als symbolischer Ausdruck des eigenen Selbst und zeigt so dem sozialen Umfeld, wer man ist und was einem wichtig ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Befragten neben der Übereinstimmung mit dem realen Selbst auch eine Passung der Marke zum idealen Selbst anstreben. Markenattribute, die den Befragten als besonders wünschenswert erscheinen, sollen durch den Konsum übertragen werden und damit die eigene Persönlichkeit ergänzen. Damit wird die Marke nicht nur zu einem Symbol dafür, wer man ist. Sie zeigt auch, wer und wie man gerne wäre und gleicht nicht vorhandene Eigenschaften aus.

Dieses Phänomen lässt sich auch im Rahmen der interpersonellen Beziehungsführung der Befragten beobachten. Zum einen wird eine möglichst hohe Ähnlichkeit zwischen dem Partner und der eigenen Person geschätzt. Besonders die Kongruenz hinsichtlich bestehender Einstellungen und Interessen ist aus Sicht der Befragten eine notwendige Bedingung für eine langfristig stabile Beziehung. Allerdings scheint auch hier die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes von Bedeutung zu sein. So ist der Partner stets auch als Quelle der Selbstbestätigung und der Anerkennung zu betrachten. Ähnlichkeit hinsichtlich Einstellungen und Interessen der Beziehungspartner fördern dementsprechend die gegenseitige Bestätigung und vermeiden Dissonanzen hinsichtlich des eigenen Selbstbildes. Dem gegenüber steht die bedeutend positive Bewertung konträrer Charaktereigenschaften des Partners. Es wird deutlich, dass vor allem Wesenszüge des Anderen, die der eigenen Persönlichkeit widersprechen, Beziehungen nachhaltig bereichern können und als äußerst vorteilhaft beurteilt werden.

Ein universales Beziehungsmodell?

Die theoretische Grundannahme von Jennifer Aaker, dass Menschen Marken wie Menschen kategorisieren und ihnen menschliche Eigenschaften zuschreiben, scheint sich ihm Rahmen der empirischen Forschung zu bestätigen. Ebenso erweist sich Susan Fourniers Hypothese darüber, dass Menschen Beziehungen zu Marken ähnlich wie Beziehungen zu Menschen eingehen als größtenteils haltbar. Dies lässt sich anhand der Zusammenführung beider Beziehungsmodelle darlegen. Sowohl in Markenbeziehungen, als auch in interpersonellen Partnerschaften, spielen diverse Motive und Entstehungsursachen eine Rolle, die ebenso eine rationale wie eine emotionale Argumentationsebene umfassen. So entstehen beide Beziehungsformen häufig im Rahmen der Sozialisation des jeweiligen Subjekts. Auch die Eigenschaften des potenziellen Beziehungspartners nehmen Einfluss auf die Beziehungsbereitschaft. Dazu gehören sowohl die wahrgenommene Attraktivität, als auch erwünschte Persönlichkeitseigenschaften. Darüber hinaus sind sowohl im Rahmen von Markenbeziehung, als auch innerhalb interpersoneller Partnerschaften, aufrichtige Kommunikation und das dadurch entstehende Vertrauen in den Partner aus Sicht der Befragten notwendige Bedingungen für deren Aufbau und Fortbestehen. Die Kombination aus Ähnlichkeits- und Komplementaritäts-Hypothese wird im Rahmen der Suche nach divergenter Ergänzung in beiden Beziehungsmodellen deutlich. Während es in Markenbeziehungen jedoch vermehrt um die Darstellung des realen und des idealen Selbst nach außen geht, werden Ähnlichkeit und Gegensätzlichkeit innerhalb zwischenmenschlicher Partnerschaften eher hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für die Stabilität der Beziehung selbst betrachtet.

Des Weiteren weisen beide Beziehungsmodelle eine bedeutende emotionale Komponente auf. In Beziehungen zu Marken entstehen Emotionen besonders durch persönliche Erlebnisse, innerhalb derer die Marke eine zentrale Rolle spielt und die damit verbundenen Erinnerungen, die durch den kontinuierlichen Konsum aufrechterhalten werden können. Auch das Lebensgefühl, welches eine Marke transportiert, wirkt sich auf die emotionale Verbundenheit aus. Die Stärke dieser Verbundenheit der Befragten zeigt sich unter anderem in Verlustangst, die die Befragten gegenüber ihrer Lieblingsmarke empfinden. In Paarbeziehungen sind Emotionen eine deutlich relevantere Determinante als in Beziehungen zu Marken. Intimität und emotionale Erlebnisse mit dem Partner schaffen gegenseitige Verbundenheit. Liebe als Emotion kann aus Sicht der Befragten nur in zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen und gilt als stärkstes Handlungsmotiv.

Sowohl Markenbeziehungen als auch Paarbeziehungen müssen immer auch vor dem Hintergrund des sozialen Netzwerkes betrachtet werden, in das sie integriert sind. In Paarbeziehungen ist den Befragten vor allem die Interaktion und die Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken wichtig und die Akzeptanz des Partners im Freundes- und Familienkreis eine wesentliche Voraussetzung. Dies lässt sich in abgewandelter Form auch auf Markenbeziehungen übertragen. Hier geht es dennoch weniger um die schlichte Akzeptanz der Marke im direkten sozialen Umfeld, als um das Prestige und die gesamtgesellschaftliche Anerkennung, die mit dem Konsum einhergehen sollen.

Im Rahmen beider Beziehungsmodelle konnte die Selbstverpflichtung als eine zentrale Handlungsstrategie identifiziert werden. In Paarbeziehungen geht es dabei um die bewusste Entscheidung und Investition in die Beziehung und den Partner, unabhängig von möglichen Alternativen und mit dem Wissen, die eigene Freiheit damit teilweise aufzugeben. Hier ist vor allem das Verantwortungsgefühl gegenüber dem Partner und der Beziehung, aber auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung maßgeblich. In Markenbeziehungen beschreibt die Selbstverpflichtung das selbst auferlegte, freiwillige Gebot des Wiederkaufs, das sowohl durch rationale als auch durch emotionale Beweggründe argumentiert wird. Eine vermeintlich rationale Strategie ist dabei der kontinuierliche Vergleich mit konkurrierenden Marken und die damit verbundene Herausstellung der Einzigartigkeit der eigenen Lieblingsmarke. In diesem Zusammenhang lässt sich jedoch verstärkt die Relativierung unerwünschter Tatsachen beobachten. Auf emotionaler Ebene scheint vor allem der Wunsch zu bestehen, sowohl die eigenen als auch die vermeintlichen Erwartungen des sozialen Umfelds durch den Konsum der Marke zu erfüllen. Dabei ist die Identifikation mit der Marke und ihre Betrachtung als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit maßgeblich.

Eine wichtige Konsequenz beider Beziehungsmodelle ist die Sicherheit, die für das jeweilige Subjekt mit der Beziehung einhergeht. Sowohl der Beziehungspartner Mensch als auch die Marke als Beziehungskonstrukt können dazu beitragen, Sicherheit und Bestätigung in Bezug auf das eigene Handeln im Alltag zu generieren.

Neben einer Vielzahl gemeinsamer Determinanten der beiden Beziehungsmodelle wird ihr elementarer Unterschied deutlich, wenn man sie hinsichtlich ihres Entwicklungspotenzials betrachtet. Die Dynamik, die in zwischenmenschlichen Beziehungen für deren Aufbau und die gemeinsame Entwicklung der Beziehungspartner unerlässlich ist, fehlt in Konsumenten-Marken-Beziehungen. Da eine reale Interaktion mit Marken nicht möglich ist, fehlt auch die Möglichkeit des aufeinander bezogenen Handelns. Markenbeziehungen sind damit weniger als eine prozesshafte, sondern vielmehr als eine statische Beziehung zu betrachten. Während in interpersonellen Partnerschaft durch Reziprozität im Zeitverlauf ein Wir-Gefühl und damit eine gemeinsame Realität geschaffen wird, bleibt die Markenbeziehung schlussendlich doch einseitig und kann sich nur in der Wahrnehmung des Konsumenten in ihrem Wesen verändern.

Nach Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Determinanten der beiden Beziehungsmodelle gilt es abschließend, die mögliche Bedeutung dieser Ergebnisse für die Unternehmenskommunikation herauszustellen. Die zentrale Idee des Relationship Marketings basiert auf der stetigen Interaktion mit dem Konsumenten und dem aktiven Management von Kundenbeziehungen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit weisen jedoch daraufhin, dass diese Serviceorientierung für die tatsächliche Markenbeziehung wenig relevant ist. Emotionale Markenbindung scheint vielmehr aus dem Einfluss zu resultieren, den eine Marke und alle mit ihr verbundenen Assoziationen auf die persönliche Lebenswelt des individuellen Konsumenten nimmt. Eine glaubwürdige Markenkommunikation, die transparente Vermittlung unternehmerischer Werte sowie starke und klare Markenbilder sind demnach die Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Beziehungsaufbau. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass vor allem jene Marken eine besondere Bedeutung erreichen, die eine zentrale Rolle in persönlichen, emotionalen Erlebnissen des Konsumenten spielen. Dazu gehören insbesondere Kindheitserlebnisse, Erfahrungen, die zu einer Entwicklung des eigenen Selbst beigetragen haben und Erlebnisse, die man mit geliebten Menschen verbindet. Dies ist ein Bereich, auf den Unternehmen erfahrungsgemäß nur sehr begrenzt Einfluss nehmen können. Ein Ansatz, Marken stärker in diesen Lebensbereichen zu platzieren, zeigt sich bereits in der zunehmenden Intensivierung der Erlebnisorientierung im Rahmen der Unternehmenskommunikation.

Fazit

Ziel des vorliegenden Artikels war es darzustellen, inwiefern Menschen in Marken die gleichen Eigenschaften suchen wie in einem Beziehungspartner. In diesem Zusammenhang wurden die zentralen Determinanten des Eingehens und der Aufrechterhaltung interpersoneller Paarbeziehungen bestimmt und mit denen der objektbezogenen Markenbeziehung verglichen. Die Gegenüberstellung beider Beziehungsmodelle macht deutlich, dass sowohl in Markenbeziehungen als auch in interpersonellen Partnerschaften ebenso rationale wie emotionale Motive und Entstehungsursachen eine Rolle spielen. Sie sind fester Bestandteil der sozialen Welt des Subjekts und werden als die eigene, individuelle Wahl betrachtet. Die Aufrechterhaltung der Beziehung basiert dementsprechend auf der Selbstverpflichtung des Individuums. Darüber hinaus teilen beide Beziehungsmodelle die emotionale Verbundenheit mit dem jeweiligen Beziehungspartner, die durch persönliche Erlebnisse fundiert und intensiviert wird. Schließlich befriedigen sie die Bedürfnisse nach Sicherheit, Orientierung und Sinnzuweisung in der sozialen Wirklichkeit des Individuums. Die Vergleichsmöglichkeit beider Beziehungsformen stößt an ihre Grenzen, wenn man die Dynamik interpersoneller Beziehungen als weiteres, zentrales Merkmal hinzuzieht. Während in Beziehungen zwischen zwei Menschen durch das kontinuierliche, aufeinander bezogene Handeln im Zeitverlauf eine gemeinsame Paar-Identität entwickelt wird, bleibt die Beziehung zur Marke statisch und bildet sich nur in der Wahrnehmung des Konsumenten. Gleichwohl scheinen die Ansprüche, die Menschen in Beziehungen zu Marken und zu Menschen an den jeweiligen Partner stellen, in vielen Teilen kongruent. So sind Vertrauenswürdigkeit und die kommunikative Aufrichtigkeit ebenso relevant wie die optische Anziehung. Im Hinblick auf die Forschungsfrage konnte das Streben nach divergenter Ergänzung als ein zentraler Schnittpunkt beider Beziehungsmodelle ermittelt werden. Demnach suchen Individuen beim Eingehen von Beziehungen nach einem Partner, der durch vorhandene Ähnlichkeit zum einen als Identifikationsobjekt für das eigene Selbst dienen kann, aber auch jene gegensätzliche und gleichzeitig erstrebenswerte Wesenszüge besitzt, die zu einer Erweiterung des eigenen Selbst führen können.

Kritische Reflexion und Forschungsimplikationen

Nach Abschluss der empirischen Ausarbeitung gilt es, sich mit dem Prozess des Erkenntnisgewinns und den daraus resultierenden zentralen Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kritisch auseinanderzusetzen. Dabei muss zunächst auf den Umstand hingewiesen werden, dass das Sampling der hier durchgeführten qualitativen Forschung mit sechs Interviewpartnern eine vergleichsweise kleine und wenig differenzierte Stichprobengröße umfasst. Dies ist nicht zuletzt dem stark begrenzten Umfang des Forschungszeitraums und der Komplexität des Themengebietes geschuldet. So wäre im Rahmen eines größeren und differenzierteren Samplings eine deutlich umfassendere Exploration des Forschungsgegenstandes möglich gewesen, die wahrscheinlich zu einem breiteren Erkenntnisgewinn geführt hätte. Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, dass die vorgestellten Erklärungsansätze nur einen Teil des Gesamtphänomens abdecken.

Aus der kritischen Betrachtung des beschriebenen Forschungsprozesses lassen sich offen gebliebene Fragen ableiten, die im Rahmen weiterführender Forschung beantwortet werden können. Dabei muss zunächst grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der dieses Artikels zugrundeliegenden Arbeit hypothesengenerierend vorgegangen wurde. Es wurden also lediglich erste Ideen und Erklärungsansätze entworfen, die es nun weiterführend im Rahmen von qualitativer und auch quantitativer Forschungsmethoden zu überprüfen gilt. Dabei wäre es zum einen zweckmäßig, das Phänomen der divergenten Ergänzung differenzierter zu betrachten und zu untersuchen, inwieweit es auch im Rahmen anderer Formen zwischenmenschlicher Beziehungen beobachtet werden kann. Darüber hinaus sollten die beiden Modelle der Beziehungsführung, die in diesem Artikel dargestellt wurden, weiterführend überprüft werden. Es gilt zu analysieren, inwieweit bisher nicht berücksichtigte Variablen Einfluss auf die Beziehungsführung nehmen. Dazu gehören beispielsweise die Digitalisierung und die Globalisierung als gesellschaftliche Megatrends. Abschließend lässt sich festhalten, dass der vorliegende Artikel auf Basis der Interviews eine größtenteils klassische, westliche Vorstellung einer Partnerschaft abbildet, welche in anderen Gesellschafts- und Kulturkreisen wohl in dieser Form nicht vorliegt. Inwiefern also die Vergleichbarkeit von interpersonellen Beziehungen und Markenbeziehungen auch in anderen Kulturen gegeben ist und welches die zugrundeliegenden Determinanten dieser Partnerschaftsmodelle sind, muss in weiterführender Forschung untersucht werden.

Literaturverzeichnis

Aaker, J. L. (1997).

Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34 Jg., Nr. 3, S. 347-356.

Aaker, J. L. (2005).

Dimensionen der Markenpersönlichkeit, in: Esch, F.-R. (Hrsg.): Moderne Markenführung. Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 3. Aufl., Wiesbaden, S.166-176.

Altman, I./Taylor, D. A. (1973).

Social Penetration. The Development of Interpersonal Relationships, New York.

Aron, A./Aron, E. N. (1994)

Love, in Weber, A. L./Harvey, J. H. (Hrsg.): Perspectives on Close Relationships, Boston: Allyn and Bacon, S. 131-152.

Aron, A./Dutton, D. G./Aron, E. N./Iverson, A. (1989).

Experiences of Falling in Love, in: Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 6, No. 3, S.243-257.

Berscheid, E./Walster, E. (1974).

Physical Attractiveness, in: Berkowitz, L. (Hrsg.): Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 7, New York: Academic Press, S. 158-183.

Blumer, H. (2013).

Symbolischer Interaktionismus. Aufsätze zu einer Wissenschaft der Interpretation. Berlin.

Burmann, C./Halaszovich, T./Schade, M./Hemann, F. (2015).

Identitätsbasierte Markenführung. Grundlagen – Strategie –Umsetzung – Controlling, 2. Aufl., Wiesbaden 2015.

Bruhn, M. (2009).

Relationship Marketing. Das Management von Kundenbeziehungen, 2. Aufl., München.

Bruhn, M. (2016).

Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis, 13. Aufl., Wiesbaden.

Burkart, G. (1997).

Lebensphasen – Liebesphasen. Vom Paar zur Ehe, zum Single und zurück?, Opladen.

Carroll B. A./Ahuvia, A. C. (2006).

Some Antecedents and Outcomes of Brand Love, in: Marketing Letters, Vol. 17, No 2, S. 79-89.

Esch, F. R. (2014).

Strategie und Technik der Markenführung, 8. Aufl., München.

Esch, F. R. (2001).

Vorwort zur ersten Auflage, in: Esch, F.-R. (Hrsg.): Moderne Markenführung. Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 3. Aufl., Wiesbaden 2001, S.VI-VIII.

Felmlee, D. H. (1995)

Fatal Attractions: Affection and Disaffection in Intimate Relationships, in: Journal of Social & Personal Relationships, Vol. 12, No. 2, S.295-311.

Felmlee, D. H./Flynn, H. K./Bahr, P. R. (2008).

Too Much of a Good Thing: Fatal Attraction in Intimate Relationships, in: Free Inquiry in Creative Sociology, Vol. 36, No. 1, S. 3-14.

Fetscherin, M. (2014).

What type of relationship do we have with loved brands?, in: Journal of Consumer Marketing, Vol. 31, S. 430 – 440.

Fournier, S. M. (2005).

Markenbeziehungen – Konsumenten und ihre Marken, in: Esch, F.-R. (Hrsg.): Moderne Markenführung. Grundlagen, Innovative Ansätze, Praktische Umsetzungen, 4. Aufl., Wiesbaden, S.209-238.

Fröhling, R. (2015).

Markenliebe, Wiesbaden.

Gilmore, G. W. (1919).

Animism: or, thought currents of primitive peoples. Marshall Jones Company,1919.

Hatfield, E. C. (1988).

Passionate and Companionate Love, in: Sternberg, R. J./Barnes, M. L. (Hrsg.): The Psychology of Love, New Haven: Yale University Press, S. 191-217.

Hatfield, E.C./Sprecher, S. (1986).

Measuring Passionate Love in Intimate Relationships, in: Journal of Adolescence, Vol. 9, No. 4, S. 383-410.

Hatfield, E. C./Walster, G.W. (1978).

A New Look at Love, Reading (u.a.): Addison-Wesley.

Horton, D./Wohl, R. (1956).

Mass Communication and Para-Social Interaction. Observations On Intimacy at a Distance, in: Psychiatry 19, S. 215-229.

Illouz, E. (2015).

Warum Liebe weh tut, 3. Aufl., Berlin.

Lee, J. A. (1988).

Love-Styles, in: Sternberg, R. J./ Barnes, M. L. (Hrsg.): The Psychology of Love, New Haven: Yale University Press, S. 38-67.

Lenz, K. (2009). Soziologie der Zweierbeziehung, 4. Aufl., Wiesbaden.

Montoya, R./Insko, C. A. (2008).

Toward a More Complete Understanding oft he Reciprocity of Liking Effect, in: European Journal of Social Psychology, Vol. 38, No. 3, S. 477-498.

Pimentel, R. W./Reynolds, K. E. (2004).

A Model for Consumer Devotion: Affective Commitment with Proactive Sustaining Behaviours, in: Academy of Marketing Science Review, Vol. 5, S. 1-42.

Riela, S./Rodriguez, G./Aron, A./Xu, X./Acevedo, A. P. (2010).

Experiences of Falling in Love: Investigating Culture, Ethnicity, Gender, and Speed, in: Journal of Personal Relationships, Vol. 27, No. 4, S. 473-493.

Rommerskirchen, J. (2017).

Konstruktion und Interpretation, in: Journal für korporative Kommunikation. 4. Jh, Nr. 4, S. 31-54.

Rommerskirchen, J. (2015).

Was ist korporative Kommunikation? Grundriss einer Phänomenologie, in: Journal für korporative Kommunikation, 1 Jh, Nr.1, S.4-16.

Rommerskirchen, J. (2014).

Soziologie und Kommunikation – Theorien und Paradigmen von der Antike bis zur Gegenwart, Wiesbaden.

Rubin, Z. (1970).

Measurement of Romantic Love, in: Journal of Personality & Social Psychology, Vol. 16, No. 2, S. 265-273.

Sander/Friedrichs/Hubfeld (2009).

Markenaustauschbarkeit – Die Brand Parity Studie 2009, verfügbar unter: http://www.batten-company.com/fileadmin/media/insights-artikel_sammlung/brand_management/11/markenaustauschbarkeit-die_brand_parity_studie_2009.pdf (01.12.2017).

Schmid, B. F./Lyczek, B. (2008).

Die Rolle der Kommunikation in der Wertschöpfung der Unternehmung, in: Meckel, M./Schmid, B. F. (Hrsg.): Unternehmenskommunikation, Wiesbaden, S. 5 – 133.

Sprecher, S./Aron, A./Hatfield, E./Cortese, A./Potapova, E./Levitskaya, A. (1994).

Love: American Style, Russian Style and Japanese Style, in: Personal Relationships, Vol. 1, No. 4, S. 349-369.

Sternberg, R. J. (1988).

Triangulating Love, in: Sternberg, R.J./ Barnes, M. L. (Hrsg.): The Psychology of Love, New Haven: Yale University Press, S. 119-138.

Strauss A./Corbin J. (1996).

Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Weinheim.

Walster, E./Aronson, V./Abrahams, D./Rottman, L. (1966).

Importance of Physical Attractiveness in Dating Behaviour, in: Journal of Personality & Social Psychology, Vol. 4, No. 5, S. 508-516.

Wild, E./Möller, J. (2015).

Pädagogische Psychologie, 2. Aufl., Berlin.

Willi, Jürg (2004).

Psychologie der Liebe. Persönliche Entwicklung durch Paarbeziehungen, Reinbek.

Hier gibt’s die PDF-Version des Fachartikels